La popular y veterana emisora de radio "Radio faro del Noroeste" sigue su proyección hacia una mayor ampliación de su cobertura.

El hecho de que los tres reafirmaran su acercamiento a las Relaciones Internacionales el mismo día es lo que hace que el 27 de octubre sea tan histórico. Lejos de ser las llamadas “amenazas desestabilizadoras” que EE. UU. nunca se cansa de retratar falsamente, China y Rusia en realidad apuntan a estabilizar la transición sistémica global hacia la multipolaridad. Esto es lo opuesto al enfoque de Estados Unidos, que apunta abiertamente a desestabilizar esa misma transición

El 27 de octubre se verá en retrospectiva como un día crucial en un año igualmente crucial en el que China, Rusia y EE. UU. reafirmaron sus intenciones ante el mundo. Hasta ahora, 2022 se perfila como el momento en que la transición sistémica global a la multipolaridad se volvió innegable para todos los observadores objetivos. especial de Rusia La operación en Ucrania y la respuesta sin precedentes de Occidente liderada por Estados Unidos aceleraron estos procesos complejos que son anteriores a esa secuencia de eventos y prepararon el escenario para los eventos del jueves.

Ese día, el presidente chino, Xi Jinping , dijo en un mensaje a la cena de gala anual del Comité Nacional de Relaciones entre Estados Unidos y China que “China está lista para trabajar con Estados Unidos para encontrar la manera correcta de llevarse bien entre sí en el nueva era sobre la base del respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación en la que todos ganan”. A continuación, el presidente ruso, Vladimir Putin, pronunció un discurso de apertura en la reunión plenaria del Valdai Club y respondió preguntas después.

Declaró que “En las circunstancias actuales de conflicto brutal -diré algunas cosas claramente- Rusia, siendo una civilización independiente y autosuficiente, nunca se ha considerado y no se considera un enemigo de Occidente”. Coincidentemente, EE. UU. también publicó su Estrategia de Defensa Nacional (NDS, por sus siglas en inglés) más tarde ese mismo día, que colocó tanto a China como a Rusia en la mira militar de esa hegemonía unipolar en declive. Como puede verse, esos dos quieren paz y cooperación, mientras que Estados Unidos quiere seguir haciendo ruido de sables.

El contraste entre sus intenciones no puede ser más claro, y el hecho de que los tres reafirmaran su acercamiento a las Relaciones Internacionales el mismo día es lo que hace que el 27 de octubre sea tan histórico. Lejos de ser las llamadas “amenazas desestabilizadoras” que EE. UU. nunca se cansa de retratar falsamente, China y Rusia en realidad apuntan a estabilizar la transición sistémica global hacia la multipolaridad. Esto es lo opuesto al enfoque de Estados Unidos, que apunta abiertamente a desestabilizar esa misma transición.

Sin embargo, los administradores de la percepción de EE. UU. han tratado de invertir los roles de víctimas y villanos manipulando a su público objetivo en todo el mundo. Con este fin, introdujeron el concepto de “orden basado en reglas”, que en realidad no es más que la implementación arbitraria de dobles raseros destinados a promover los grandes intereses estratégicos de Estados Unidos a expensas de todos. Es intrínsecamente hegemónico y se basa por completo en engañar a la gente para que piense que sus puntos de vista sobre todo son universales.

La verdad es que existe una diversidad de puntos de vista en el mundo y todos son iguales excepto aquellos que promueven la intolerancia, el colonialismo, el fascismo, la hegemonía y el imperialismo. Lamentablemente, son precisamente esos cinco conceptos los que están indisolublemente ligados a la retórica sobre el “orden basado en reglas”. Quienes sostienen esta cosmovisión niegan el derecho a existir de otros modelos, ya sean económicos, políticos, socioculturales o cualquier otro, dando a entender que están en una “misión civilizadora” para cambiarlos en contra de la voluntad de su pueblo.

Esta mentalidad supremacista desacreditada merece permanecer en el basurero de la historia, pero desafortunadamente ha sido revivida por Estados Unidos en su desesperación por retrasar indefinidamente su hegemonía unipolar inevitablemente en declive. Esto explica por qué afirma falsamente que China y Rusia son amenazas para su seguridad nacional a pesar de que esos dos principales países multipolares se encuentran entre los activos más valiosos del mundo para garantizar que la transición sistémica global a multipolar permanezca lo más estable posible.

Sin embargo, ahí radica la razón por la que son atacados, precisamente porque EE. UU. odia ferozmente que representen ejemplos exitosos de modelos económicos, políticos y socioculturales alternativos cuya mera existencia desacredita la insinuación supremacista de EE. UU. de que sus propios modelos son universales. En lugar de respetar su derecho a existir, los EE. UU. buscan agresivamente apagarlos, ergo, por qué están colocados de manera prominente en la mira militar de su última NDS.

Todos deben recordar que este documento de política se publicó el mismo día en que los líderes chino y ruso reafirmaron sus intenciones de coexistir pacíficamente con Occidente liderado por Estados Unidos, siempre y cuando sus países sean tratados como iguales con el respeto al que tienen derecho por parte de los Estados Unidos. la Carta de la ONU. Estados Unidos se niega arrogantemente a hacer esto, que es lo que realmente está desestabilizando la transición sistémica global a la multipolaridad en su momento más sensible hasta el momento, no las cosmovisiones pragmáticas de China o Rusia.

Por Andrew Korybko

Analista político estadounidense

Lo último que Polonia quiere en este momento es que todos recuerden cuán activamente su liderazgo presionó exactamente por este resultado que desde entonces ha causado tantas dificultades a cientos de millones de personas, por lo que es tan importante en este momento que los activistas prioricen la creación de conciencia. de este hecho “políticamente inconveniente”

Todo el Western Mainstream Media (MSM) liderado por EE. UU. se volvió loco el viernes después de que Gazprom anunciara la suspensión indefinida de los suministros a través de Nord Stream I debido a fallas técnicas que recién se descubrieron. Los gerentes de percepción de Golden Billion especularon que Rusia estaba utilizando como arma la exportación de gas a Europa como castigo por el cumplimiento del bloque con las demandas de sanciones contraproducentes de los EE. UU. La teoría predominante es que el presidente Putin quiere exacerbar la inminente crisis energética de la UE antes del próximo invierno en un intento de presionar a sus líderes para obligar a Kiev a hacer concesiones.

Cualesquiera que sean las opiniones sobre esa interpretación de los acontecimientos, no se puede negar que Europa se encuentra en un estado de pánico sin precedentes, especialmente considerando la posibilidad muy probable de disturbios sociopolíticos a gran escala cuanto más dure su crisis económica sistémica. Para recordarles a todos, esta crisis fue provocada por la combinación del cumplimiento de las sanciones de los EE. UU. y la interrupción inesperada e indefinida de Nord Stream I. Del mismo modo, tampoco se puede negar el siguiente hecho "políticamente incorrecto" que los HSH están suprimiendo desesperadamente porque plantea demasiadas preguntas en este momento tan delicado.

Pocas personas lo recuerdan, pero el primer ministro polaco Morawiecki exigió a fines de mayo antes del Foro Económico Mundial en Davos que Alemania cerrara unilateralmente Nord Stream I para fin de año . Antes de eso, propuso incluir ese oleoducto en el paquete de sanciones de Golden Billion justo después de que comenzara la última fase provocada por Estados Unidos del conflicto ucraniano hace más de medio año. Ahora se sabe cuán desastrosa ha sido la interrupción de las exportaciones rusas a través de esa ruta para la estabilidad europea, lo cual no fue inesperado pero debería hacer que los observadores se pregunten por qué Polonia quería este resultado predecible.

Desde el principio, este aspirante a hegemón de Europa Central y Oriental (CEE) ha presionado por las políticas antirrusas más radicales posibles, y su liderazgo llegó incluso a alardear de que establecieron el estándar global para la rusofobia . Parte de la razón se debe al " nacionalismo negativo " que lamentablemente ha influido en la formación del nacionalismo polaco en los últimos años, en el que los polacos se obsesionan con lo que supuestamente los diferencia de los rusos en lugar de abrazar el "nacionalismo positivo", que se refiere al orgullo por lo que uno es. sin compararse con los demás.

La otra razón es mucho más estratégica y está relacionada con el deseo de sabotear los esfuerzos de los principales países europeos para maximizar su autonomía estratégica. En particular, Polonia teme que una Alemania fuerte imponga su hegemonía continental prevista sobre todos los demás, comenzando por su vecino del este. Por lo tanto, su liderazgo decidió seguir una política dual de presentarse como la principal fuerza antirrusa de los EE. UU. en Europa para convertirse en el principal socio de esa hegemonía unipolar en declive en el continente, en paralelo con tratar de engañar a Alemania para que cometa un suicidio económico.

El primero mencionado se logró a través de sus políticas rabiosamente rusofóbicas, mientras que el segundo se logró presionando constantemente para que Berlín cerrara unilateralmente Nord Stream I sobre la base falsa de "solidaridad con sus compañeros democráticos", la retórica manipuladora de la cual el embajador polaco en India acaba de hacer referencia al tratar de presionar a Delhi para que condene y sancione a Moscú. A pesar de que cerrar ese oleoducto dañaría los propios intereses de Polonia, Varsovia apostó a que su gente no protestará mucho ya que están muy adoctrinados con el "nacionalismo negativo".

Que los grandes intereses estratégicos del aspirante a hegemón con respecto a socavar el ascenso de Alemania como potencia global a través de los medios antes mencionados se consideran mucho más importantes que los de corto plazo relacionados con la interrupción del suministro de energía ruso al continente. Lo que Polonia ha planeado todo el tiempo es engañar a Alemania para que promulgue políticas contraproducentes que debilitarían irreversiblemente su autonomía estratégica con respecto a los EE.

El propósito de hacerlo es que EE. UU. privilegie a Polonia sobre Alemania como su principal vasallo europeo como recompensa por el hecho de que Varsovia marcha perfectamente al unísono con las demandas antirrusas de Washington y engaña a Berlín para que debilite irreversiblemente su autonomía estratégica hasta el punto en que Estados Unidos podría lograrlo. reafirmar su control hegemónico sobre el continente. El euro ha caído a su tasa más baja frente al dólar en dos décadas como resultado de la Guerra Híbrida conjunta entre Estados Unidos y Polonia contra Alemania, lo que significa que es poco probable que esta aspirante a potencia mundial pueda volver a competir económicamente con Estados Unidos.

Este resultado habría ocurrido incluso antes si Alemania hubiera seguido el plan mal intencionado de Polonia de sancionar a Nord Stream I hace medio año antes de anunciar a fines de mayo, como Morawiecki exigió en ese momento, que dejará de importar gas de este gasoducto unilateralmente por el final del año. El objetivo principal de perseguir estos objetivos desestabilizadores era que Polonia lograra que Alemania se debilitara a sí misma y a la UE nada menos que con su propia mano para asegurar la reafirmación exitosa de la hegemonía de EE. UU. sobre el continente para evitar para siempre un acercamiento con Rusia.

Por muy lejano que haya parecido ese segundo escenario hasta hace poco, todavía era posible en teoría que una Alemania estratégicamente autónoma finalmente reparara sus relaciones con Rusia después de algún tiempo, siempre y cuando la base económica del líder de facto del bloque permaneciera relativamente estable. y así pudo conservar cierto grado de independencia de la decadente hegemonía estadounidense. Es precisamente por eso que Polonia quería que Alemania se deshiciera de Nord Stream I para que su objetivo de la Guerra Híbrida saboteara sus propios intereses nacionales objetivos.

Independientemente de lo que uno piense sobre la última interrupción de Nord Stream I y si realmente está relacionada con fallas técnicas o cualquier otra cosa, este desarrollo condena a Alemania al estado de vasallaje frente a los EE. UU. De acuerdo con el gran resultado estratégico que Polonia ha estado buscando en el pasado. medio año ya como se explicó anteriormente. Sin embargo, las dificultades socioeconómicas sin precedentes que la crisis energética exacerbada inesperadamente está destinada a infligir a cientos de millones de personas en la UE hacen que este último evento sea extremadamente impopular, lo que corre el riesgo de hacer quedar mal a su autor intelectual polaco.

Aunque Polonia finalmente no fue responsable del resultado que persiguió durante tanto tiempo después de que terminó ocurriendo oficialmente debido a fallas técnicas y no a la propia mano de Alemania, Varsovia todavía no quiere ser asociada con las inmensas dificultades que este desarrollo tiene. infligido al pueblo europeo. Tenía la intención de culpar a Berlín por esto, lo que habría destruido el poder blando de su objetivo de una vez por todas, pero ahora los gerentes de percepción de MSM pueden culpar convenientemente a Moscú mientras intentan simultáneamente hacer que todos olviden que Varsovia siempre quiso esto.

Lo último que Polonia quiere en este momento es que todos recuerden cuán activamente su liderazgo presionó exactamente por este resultado que desde entonces ha causado tantas dificultades a cientos de millones de personas, por lo que es tan importante en este momento que los activistas prioricen la creación de conciencia. de este hecho “políticamente inconveniente”. Los europeos merecen saber que todo esto es parte de la Guerra Híbrida conjunta entre Estados Unidos y Polonia contra Alemania por los grandes objetivos estratégicos explicados anteriormente, aunque el clímax hasta ahora se debió a fallas técnicas y no a Berlín siendo engañado para cerrar el oleoducto.

Por Andrew Korybko

analista político estadounidense

Las Asociaciones de Nules y Villareal, integradas en la Federacion Nacional de Asociaciones Independientes, FNAI, denuncian que los citricultores sudafricanos juntos con los exportadores holandeses estan actuando de mala fe saltandose el tratamiento en frio de los citricos sudafricanos

Fuentes desde la salida deSudáfrica nos han informado que se están cargando cítricos sudafricanos sin el pertinente pretratamiento en frío y que tampoco han aplicado dicho tratamiento en frío en tránsito, conforme marca la legislación europea.

Deconfiamos, visto la actitud mostrada entre estos dos paises, Sudafrica y los Paises Bajos, cuyos intereses mutuos vienen de años atrás, haciendo el paripe de que cumplen con lo que marca la normativa comunitaria mientras las secuelas de esta actitud permisiva y tolerada por la UE, ponen en peligro la supervivencia de los citricos españoles. Tenemos delante las gravisimas consecuencias de la llegada del Cotonet de Sudafrcia (Delottococcus aberiae) a España por las laxas inspecciones, malintencionadas hechas en puertos holandeses.

No nos podemos creer que el tratamiento en Frio se vaya a realizar, una vez descargado de los barcos en los centros logísticos de refrigeración. En primer lugar porque es antieconómico: el tratamiento en frío en tránsito de un contenedor refrigerado de 24 pies suele costar entre 300/400 € mientras que la descarga del contenedor del barco, el transporte a unas instalaciones para realizar el tratamiento en frío en suelo europeo ,el vaciado del contenedor, su almacenaje en el centro logístico refrigerado para realizar dicho tratamiento y su vuelta a cargar en un transporte refrigerado quintuplica su precio final; es decir el coste puede llegar a 1500/2000 €.

Y en segundo lugar por capacidad los centros logisticos de refrigeracion de los Paises Bajos no llega a los 35.000 palets, cuando tan solo los 2000 contenedores que esperaban en el puerto de Rotterdam suponen 48.000 palets y aunque tuvieran suficiente, es difícil creer que se utilizaran solo para cítricos, ya que a un puerto llega mucha mercancía que requiere de almacenaje en frio.

No estamos acusando en balde la laxitud de inspecciones en los puertos holandeses, es un secreto a voces, que en los Países Bajos prima lo comercial sobre la seguridad vegetal y alimentaria.

Es inadmisible y la UE no puede consentirlo, porque esta en juego su credibilidad legislativa, que Sudáfrica y los Paises Bajos jueguen al gato y al ratón con la legislación europea, sencillamente es una bomba de relojería cuya responsabilidad de que entre otra plaga y destruya el sector citrícola europeo, seria unica y exclusiubamente de los gobiernos de la UE

Hay que tomar medidas contundentes para asegurar la sanidad vegetal de nuestros cítricos y si Europa quiere reducir el uso de pesticidas y fertilizantes conforme marca la agenda del 2030, debera impedir la entrada de citricos tratados con fitosanitarios que estan prohibidos en la propia UDE

Visto está situación de chanchullo encubierto en la importación de cítricos sudafricanos, nuestros políticos deben de acreditar que el Parlamento Europeo no es un cementerio de elefantes y deben de exigir a Europa que las naranjas sudafricanas desembarquen en los puertos españoles en donde estamos seguros que sí se realizarán las inspecciones pertinentes de si se ha llevado a cabo o no dicho tratamiento en frio.

Asociacioines de Nules y Villarreal, integradas en la Federacion de Asociaciones Independientes FNAI

Las grandes reformas legislativas que han tratado de equilibrar la relación de fuerzas en la cadena alimentaria se han producido, siempre o casi siempre, ‘en caliente’. Han coincidido con períodos convulsos de crisis, de hundimiento súbito más o menos generalizado de los precios en el campo, de protestas callejeras y algarabías protagonizadas por los agricultores o sobre todo, de momentos en los que las frutas y verduras acaparaban muchos más titulares de los debidos a causa de su rápido encarecimiento

La inflación coyuntural de los productos básicos solía estar en el origen del problema y frente a este agravio para los consumidores, los indicadores de tantos observatorios o índices como se han creado en los últimos tiempos, han azuzado el diferencial entre la ruina percibida por el agricultor y el producto casi ‘de lujo’ en el que se convertía su trabajo cuando éste llegaba a los lineales de los supermercados.

Los cambios legales en este terreno se han sucedido y en cada uno de ellos se introducían novedades con una melodía, digamos que agradable, que encajaba con el crítico discurso que defendían los representantes oficiales del campo. Y tras el primer reconocimiento a los avances realizados, a los ‘valientes pasos’ dados por el ejecutivo de turno, después ha llegado sistemáticamente la decepción cuando, con el tiempo, se comprobaba que con tanto cambio en el BOE, en la práctica, nada cambiaba en el campo.

Hagamos un repaso de ello

En 2003, con una escalada en los precios de los alimentos similar a la que hoy también padecemos, el Gobierno –estando al frente del Ministerio de Agricultura, el popular Miguel Arias Cañete- ya barajó regular el doble etiquetado. El ministro reconoció entonces públicamente que estudiaba hacerlo para atender así una histórica reivindicación de los sindicatos agrarios tradicionales –ASAJA, COAG y UPA- pero también dejó en manos de las autoridades de la competencia analizar si se estaban dando prácticas abusivas en el proceso de configuración de los precios. Y esto –la supeditación de la regulación agraria a la estricta normativa de la competencia, tanto nacional como europea- también ha sido otro motivo constante de fricción cada vez que se ha debatido un cambio regulatorio de esta naturaleza.

Pero el anuncio nunca se cumplió, el PP perdió el poder tras las elecciones de 2004 y todas las medidas a este respecto se limitaron a la creación de un Observatorio de Precios de la Alimentación –regulado dos años antes, en 2000- y a aprobar un paquete de medidas para atenuar la escalada de precios de los alimentos, que en nada afectaron a la situación de los agricultores. En su decreto de creación se dejó clara –y así se advirtió reiteradamente en años posteriores, quizá para no soliviantar a las autoridades de la competencia- que las funciones de este observatorio se limitarían justo a eso, a observar y emitir informes sin mayores atribuciones.

Aquel anuncio frustrado, sin embargo, ya obligó a algunos destacados representantes de la gran distribución a tomar partido por la cuestión del doble etiquetado. Fue el caso del director general de Alcampo España, Patrick Coignard, para quien tal etiquetado había “demostrado ser ineficaz cuando se ha implantado en Francia”. La constante mención a lo legislado en el país vecino –por cierto- ha sido también todos estos años otro denominador común. Pocos estudiaban lo regulado allí, menos aún se hacían con el texto original y a duras penas la referencia se basaba en los titulares recogidos por la prensa gala.

Bastaba con apelar, en la mayor parte de las ocasiones, al conocido chovinismo francés para juzgar como bueno los pasos dados allí. Y lo cierto, es que el doble etiquetado en Francia se aplicó por poco tiempo, a pocos productos y nunca fue una iniciativa implementada de manera seria. No resultó ser ni tan automática ni se extendió tanto como se pregonó entonces. Se limitaba a marcar un porcentaje máximo de márgenes comerciales, de forma que cuando éste se superaba, en la etiqueta de estos productos aparecían los dos precios, para que el consumidor supiera cuánto cobraba el agricultor o el ganadero y cuánto tenía que pagar él.

Con todo, las declaraciones vertidas entonces por el propio ministro Arias Cañete dejaban claro que el margen de maniobra en la fijación de precios en frutas y hortalizas era mucho mayor de lo que, sobre el papel, daría de sí ese 2%: "De lo que se trata es de que haya márgenes comerciales razonables y de que cuando hay una oferta importante en origen que lleva a que desciendan los precios también bajen para los consumidores, y que no se consoliden permanentemente las subidas", dijo el ministro. Subidas–esa es la información que faltaría comprobar- que no necesariamente tenían que ver con la situación del mercado, con los precios pagados al proveedor y menos aún con los precios imputables al agricultor.

El ministro –queda claro- defendía que se aplicasen ”márgenes comerciales razonables” que no castigasen a los consumidores, pero ¿dónde quedaba en tal ecuación los productores que son quienes garantizan un suministro de calidad, seguro y en cantidad suficiente?. Sí, la defensa de los derechos del consumidor ha sido otra de las constantes que han guiado todas las normativas y leyes, tan omnipresente casi como la amnesia por cómo afecta tanta preocupación por la inflación a quienes no la provocan pero sí la padecen, los agricultores.

Este es un mantra que vienen repitiendo los representantes de la gran distribución cada vez que se toca este tema, sin que nunca se haya dado la posibilidad de corroborar tal aserto. Sí, descontar el beneficio obtenido de lo facturado por las grandes cadenas arrojaría un porcentaje que, efectivamente, se podría situar entre el 1 y el 3% pero, ¿de dónde proceden fundamentalmente, de la alimentación seca y de las marcas de distribución o quizá también en parte de los productos frescos, de la sección de frutas y verduras? Nunca se han desglosado tales márgenes de rentabilidad porque nunca se ha aportado información sobre los precios a los que realmente estas grandes cadenas compran a sus proveedores. Eso sí, como se avanzaba y sin referencias expresas a ninguna cadena, los sindicatos agrarios tradicionales se han hartado a intentar sacar los colores a más de uno ante la opinión pública a golpe de titulares sobre el abismo existente –

Y huelga decir que ni entonces –a comienzos de este siglo- ni ahora aquel Observatorio de Precios sirvió para arrojar luz sobre si estos posibles abusos tenían fundamento real o no.

Porque las grandes cadenas que dominan el mercado hortofrutícola, que concentran la demanda y con ello disfrutan de un mayor poder de negociación frente a una oferta, dividida y atomizada en cientos de comercios/proveedores para cada cultivo, ni se inmutan cuando se ven atacadas con tales argumentos. Los aumentos registrados entre una ruina como la actual –de 10-12 céntimos/kg- pagada al citricultor por sus naranjas y un PVP de 1,60 euros/kg resultan espectaculares. Sí, son también incrementos vergonzosos pero no dejan de ser –como se han cansado de repetir en las últimas décadas- un reflejo de las “ineficiencias” de la cadena de valor, de la “falta de competitividad” del sector en un mercado “tan globalizado”, de los problemas estructurales derivados de un sector “minifundista, con los costes de producción más altos”.

En tales condiciones, esas mismas cadenas señaladas por tan disparatados incrementos en el precio entre el origen y el destino final, apelarán a todo ello –y lo harán con buenas dosis de razón- pero volverán a esgrimir lo razonable de tener márgenes tan ajustados en beneficio del consumidor, aludirán a la intensidad de la competencia entre cadenas –mayor en nuestro país que en la mayor parte de Europa- y alardearán de su apuesta por la producción local y de proximidad aderezando todo ello en sus comunicados de prensa con no menos espectaculares volúmenes de frutas o verduras adquiridas a agricultores de la zona en cuestión, con promociones que destacan el origen local… Nada dirán, en cambio, sobre cómo afecta la oferta creciente, barata y producida en condiciones inasumibles para los europeos, que tales grandes multinacionales adquieren para regular los precios de adquisición a sus suministradores habituales –los españoles y/o europeos-- a la baja.

Desde aquella primera intentona fallida de doble etiquetado de comienzos de la presente centuria, los productos de marca blanca han ido ganando más presencia en los lineales de las grandes cadenas españolas. Y se sabe que es en este segmento –ligado al de la alimentación en seco- donde las cadenas más controlan los márgenes comerciales a sus proveedores o incluso de cara al público.

De otro lado, en el caso concreto de España –donde el peso específico, la cuota de mercado de las fruterías de barrio abastecidas por los mercados mayoristas es sensiblemente mayor que en la mayor parte de Europa- es conocido que los mayores esfuerzos por ganar clientes, donde radican las mayores posibilidades de crecimiento se dan precisamente con las frutas y hortalizas.

¿Qué márgenes aplican para atraer clientes y arrebatárselos a las fruterías?

Así lo refleja, de hecho, el último Panel de Consumo Alimentario editado por el MAPA en noviembre de 2021:

La PNL de 2007 y los estudios del Observatorio

En 2007, durante la primera legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley (PNL) impulsada por IU-ICV y pactada con PSOE y CiU con el objetivo de informar a los consumidores de la diferencia que existe entre el precio en origen y el de venta final de los productos agrarios. De nuevo, el contexto volvió a ser inflacionista, con los precios de los alimentos desbocados y, otra vez, se volvían a repetir las noticias que hablaban del abismo existente entre lo que cobraba el agricultor por sus cultivos y lo que pagaba por ellos el consumidor. El doble etiquetado, con todo, nunca pasó de la condición de PNL.

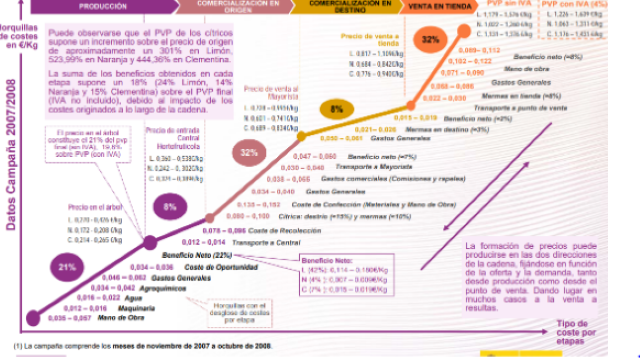

El Observatorio de Precios de los Alimentos sí que elaboró esos años una importante batería de estudios sobre la cadena de valor de los cultivos más relevantes del país. En abril de 2009 se presentó el del sector cítrico, que fue actualizado en 2013. Pero, de nuevo, más allá de clarificar el proceso de conformación de los precios, el observatorio volvió a hacer honor a su nombre y se limitó a eso, a observar.

El IPOD, los otros observatorios y las lonjas

En marzo de 2008, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), junto con las organizaciones de consumidores CEACCU (Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios) y UCE (Unión de Consumidores de España) publicaron, por primera vez, datos del llamado Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos, más conocido como IPOD. Estos datos se presentan el primer martes de cada mes. Sus resultados están basados en el seguimiento de 25 alimentos básicos –hoy son 35- en nuestra dieta.

Este índice ha generado desde entonces infinidad de titulares en prensa, a cada cual más escandaloso, siempre destacando el inmenso diferencial existente entre la remuneración percibida en el campo y el precio en el punto final de venta. Pero el análisis, así realizado, es reduccionista, parcial y de dudoso valor estadístico por múltiples razones. Para empezar, por la propia falta de independencia de las fuentes (no oficiales) que recaban los datos y para continuar porque no se le conoce metodología de trabajo o sistemática alguna (ni tamaño de la muestra, ni ámbito geográfico, ni identificación de los precios obtenidos…).

El IPOD –sin duda una estadística meritoria por cuanto se sigue realizando aún a día de hoy- tampoco considera las peculiaridades de la producción o la comercialización de cada cultivo: por ejemplo en cítricos (naranjas/clementinas y limones) el precio en origen incluye la recolección, cosa que –efectivamente- sería un gasto probablemente imputable al agricultor en el caso de Andalucía pero no así en la Comunidad Valenciana o en Murcia, que lo asume el comercio. El resultado es que mezclar el ‘índice IPOD’ de los melocotones con el de los huevos –por decir algo- no resiste análisis riguroso alguno porque la comparación nunca podrá ser homogénea, ni atiende a las peculiaridades en las que se produce cada alimento.

En 2006, por otro lado, comenzó a operar otro Observatorio de Precios y Mercados promovido por la Junta de Andalucía. Este sí incluye precios en origen (los recabados por los funcionarios); precios en el centro manipulación / Precios centro transformación (ganadería) procedentes de una serie de empresas colaboradoras andaluzas; precios en los mercados mayoristas (Mercamadrid, Mercabarna, Mercasevilla) y precios al consumo obtenidos de los datos de consumo a nivel nacional (del MAPA). Se trata de otro loable modelo, más evolucionado y completo pero circunscrito a las producciones andaluzas y limitado por las –en algunos cultivos- pocas empresas (o en el caso de los cítricos, poco representativas) de comercialización que colaboran con esta estadística.

Merecería la pena también destacar el trabajo de los servicios estadísticos oficiales de muchas comunidades autónomas –como Murcia, la Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña…, así como de otras tantas entidades privadas y lonjas (como la de cítricos de Valencia o la de Córdoba) que surgieron con la intención de proporcionar precios de referencia en origen a sus agricultores.

Podría enumerar otras muchas iniciativas de esta naturaleza, a cada cual más voluntariosa, que han servido para poner luz sobre el proceso de configuración de los precios agrarios o que han aportado referencias objetivas al productor para poder defender mejor sus cosechas. Sí, eso es cierto. Pero también lo es que más allá de para mejorar las estadísticas y para exhibir las vergüenzas de tanto abuso infligido al que nadie duda que es el eslabón más débil de la cadena, ¿para qué han servido? o mejor, ¿qué han permitido constatar?, ¿qué sanción concreta se ha impuesto basada en tales números?

Cuando Miguel Arias Cañete asumió, de la mano del Gobierno de Mariano Rajoy, de nuevo la cartera de Agricultura se encontró con la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria a medio tramitar pues ya había sido promovida en la última fase del agónico último Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, que hubo de adelantar las elecciones tras anunciar recortes en el gasto público forzado por la aguda crisis económica. Otra vez, la coyuntura venía marcada por dificultades mayúsculas, definida por la crisis financiera y de la Deuda española y los rumores de que España iba a tener que pedir un rescate a la UE. Y en el campo, de nuevo, los costes de producción se disparaban mientras las grandes cadenas entraban en otra guerra de precios que hundía las cotizaciones en origen.

Arias Cañete sufrió básicamente los mismos o parecidos enfrentamientos soterrados que padeció su predecesora socialista, Elena Espinosa, o más concretamente, su lugarteniente en el ministerio, Josep Puxeu con Miguel Sebastián, ministro de Industria y Comercio, o peor, con el entonces presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Luis Berenguer. El ministro andaluz, efectivamente, tuvo que lidiar con el popular Manuel de Guindos, entonces titular de Economía y con el que pasó a ser máximo responsable de la CNC, Joaquín García Bernaldo de Quirós.

Otra vez, la voluntad reformista se tropezó con las limitaciones de las normas de la competencia. Así se entiende que la regulación no atendiera a las situaciones de venta a pérdida y pese a la insistencia de las asociaciones agrarias, no contemplase tampoco la aplicación de un posible doble etiquetado.

En su haber, sin embargo, cabría reconocer que la obligatoriedad de formalizar contratos de compra-venta acabaría con la perniciosa venta –bien conocida en el sector citrícola- llamada ‘a resultas’ (sin precio y expensas de lo obtenido después en el merado por el comprador). Pero tal precepto en nada sirvió para garantizar unos mínimos beneficios a las explotaciones, ni siquiera para mejorar las cotizaciones. Aquella Ley 12/2013, de 2 de agosto, también supuso la redacción de un Código de Buenas Prácticas Comerciales, un canto publicitario que se perdió por un evidente motivo, que su adscripción y cumplimiento era voluntario.

En 2014, fruto del desarrollo de esta Ley, se creó la hoy ya ciertamente popular AICA (Agencia de Información y Control Alimentario), que tenía y tiene por objeto hacer cumplir esta Ley e iniciar de oficio el procedimiento sancionador que corresponda por las irregularidades que constate y, tras la correspondiente instrucción, proponer a las autoridades competentes la resolución que proceda o, en su caso, formular denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Los resultados de la AICA durante este tiempo son bien conocidos: se publicitan sus acciones –no contra quién sino sólo su número- para acreditar una cierta actividad pero sus resultados, su incidencia sobre los abusos cometidos en el mercado, ha sido nula. Tampoco se la conoce denuncia alguna o actuación coordinada destacable con otras autonomías y menos aún con la autoridad de la competencia. Si las ha habido, que probablemente, no han pasado del rango de la anécdota. ¿Será que no se han dado abusos de posición dominante o casos de venta a pérdidas?; ¿Cuántas sanciones o expedientes ha abierto a quien, sin duda, fija los precios de los productos agrarios, es decir, cuántas actuaciones ha emprendido contra las grandes cadenas?

Con el tiempo, el desarrollo de esta Ley supuso la transformación del ‘antiguo’ Observatorio de Precios Alimentarios en otro Observatorio de la Cadena Alimentaria. El mismo perro con distinto collar. Eso sí, el nuevo centró creó el Sistema de Información de Precios en Origen-Mayorista, que posibilita el seguimiento de la evolución semanal de los precios de 34 productos alimentarios (naranjas y mandarinas incluidas) en los dos niveles comerciales ¿más significativos?: origen y mayoristas. Tampoco parece razonable que la estadística se limite a recoger datos en estos dos únicos eslabones, en primera instancia porque –como se ha visto- los precios de los mayoristas no tienen demasiado que ver con los del canal llamado ‘moderno’ y de mayor relevancia, que es el referido al sistema de suministro de frutas y verduras a las grandes cadenas de supermercados e hipermercados; en segunda porque tampoco refleja la evolución del eslabón donde seguramente más abusos y encarecimientos (o bajadas artificiales de precio) se dan, que es entre la empresa proveedora y el punto final de venta (en tales cadenas o en las propias fruterías tradicionales).

La venta a pérdidas

Otro de los argumentos recurrentes a la hora de tratar de reforzar la posición negociadora del agricultor frente al resto de agentes de la cadena ha sido la prohibición de la llamada ‘venta a pérdida’. Entiéndase por tal cosa la venta realizada por debajo del bajo coste, o por debajo del precio de adquisición. Se trataba de un factor diferencial de la legislación española sobre la europea, basado en lo regulado en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, cuyo cumplimiento recae sobre las autoridades autonómicas. Pocos procesos se habían abierto contra grandes cadenas por tal motivo, tampoco fueron nunca especialmente significativas o coercitivas las multas impuestas por ‘venta a pérdidas’ pero lo cierto es que, sobre el papel, ‘sólo’ se exigía para acreditar tal ilícito demostrar (vía facturas) que el precio de venta al público era inferior al precio de compra y que tal práctica afectaba a los intereses de los consumidores.

El 19 de octubre de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que esta regulación española en materia de comercio minorista – la que prohibía la venta a pérdida de bienes- era contraria al Derecho de la UE. En diciembre de 2018, forzado por esta sentencia, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica en la Industria y el Comercio en el que se modificaba el artículo de la referida Ley que el TJUE había declarado nulo, el referido a la venta a pérdidas. Dejaré para juristas más autorizados que yo el análisis de los cuatro restrictivos supuestos en los que el nuevo articulado entiende que se puede dar ‘venta a pérdidas’ pero sí diré que si antes de la sentencia era complicado acreditar tal ilícito después de la reforma provocada por ésta, aún ha pasado a ser mucho más complicado.

Con los agricultores otra vez en la calle y para dar respuesta a tanta agitación, previa al estallido de la pandemia y al confinamiento, el Ministerio de Agricultura promovió en febrero de 2020 la primera reforma de la Ley 12/2013. Fue la reacción del ministro Luis Planas a la movilización generalizada del campo, y fue tan improvisada la reforma que poco más de un año después tuvo que iniciarse un segundo proceso legislativo para transponer a nuestro ordenamiento jurídico la directiva comunitaria 633/2019 relativa a las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria.

La principal novedad es que por primera vez se reguló la “destrucción del valor en la cadena” y para evitarlo, “cada operador deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción de tal producto en que haya incurrido dicho operador”. Nótese que, seguramente por causa de la citada sentencia del TJUE, se pasó a utilizar tal eufemismo para así seguramente evitar hablar de ‘venta a pérdidas’.

En la segunda fase de reforma, iniciada ya bien entrado 2021, ya se obvió en el texto tal circunloquio y se prohibió la venta desleal a los consumidores, que se considerará como "venta a pérdidas", de tal forma que la distribución no podrá ofrecer al público productos alimenticios a un precio inferior al precio pagado por su adquisición. Acto seguido, en el articulado se matiza –eso sí- que tal cosa se dará “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero” (la Ley de Comercio Minorista reformada a raíz de la sentencia citada del TJUE). Es decir, que se volvía a apelar a sancionar la ‘venta a pérdida’ aún sabiendo que su persecución había quedado ciertamente cercenada por los cambios obligados por aquella sentencia europea.

Con este segundo paso, además, se trató de reforzar la aplicación a todas las operaciones de la cadena del respeto a los llamados ‘costes efectivos de producción’. Para ello, se avanzó que el Observatorio de la Cadena Alimentaria ampliaría sus funciones “en su tarea de mejorar la transparencia y eficacia de la cadena, mediante la elaboración de informes sobre formación de precios, la actualización de índices de éstos y costes de producción de alimentos”. Con el tiempo y el desarrollo de entidades de control autonómicas –que también permite esta Ley y que ahora se están conformando en algunas regiones como la valenciana o la andaluza- se ha avanzado que habrán también autonomías que publicarán índices de costes de producción de referencia.

Ambos supuestos avances –el vinculado al respeto por el coste de producción y la prohibición de la “destrucción de valor” o “venta a pérdidas”- fueron cuestiones que no pasaron, ni mucho menos, desapercibidas ante –otra vez- las autoridades de la competencia. Efectivamente, en el informe emitido en septiembre de 2020 a propósito del anteproyecto de esta Ley, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya advirtió sobre serias flaquezas o carencias de algunos de los pilares en los que se sustentaba el texto. De un lado, señaló la “imprecisión” de la definición sobre costes de producción, alertó sobre la “inseguridad jurídica” que “genera el hecho de que la norma no aclare a quién corresponde la responsabilidad (comprador/vendedor) de verificar que se cumple con el coste efectivo de producción” y que tal complejidad acabaría por favorecer –como así se ha reclamado e ido anunciando- “la utilización de índices comunes como referencia sobre los costes, lo cual puede provocar alineamientos de precios”.

Acción ésta última tendente a la ‘recomendación colectiva de precios’ que sería una práctica contraria al derecho de la competencia, claro. Del otro –y como se adelantaba antes- “la prohibición de la destrucción de valor en la cadena supone de facto una prohibición de venta a pérdida en toda la cadena alimentaria y para todos los operadores que intervienen en la misma”, insistía el organismo encargado de velar por la competencia leal. Para todos menos para la última operación, que es la que se daría –según razona la CNMC- entre el punto de venta final y el consumidor. Es decir, que la venta a pérdida podría estar prohibida en toda la cadena alimentaria pero no así en las promociones del supermercado en su relación con sus clientes, donde estaría regulada por la Ley del Comercio Minorista, que la permite salvo en determinados supuestos que –tras la sentencia del TSUE- resultan de casi imposible demostración. En definitiva, un galimatías jurídico que ofrece un horizonte de inestabilidad y en el que la protección del eslabón más débil de la cadena tampoco parece que esté, ni mucho menos, mejor garantizada.

Lo cierto es que, al menos en cítricos, llevamos una campaña ruinosa, con ventas en orígen de naranjas que en la inmensa mayoría de los casos se han producido por debajo de ‘los costes efectivos’ de producción y aquí nada ha cambiado. Ante tal evidencia el ministro de Agricultura, Luis Planas se justificaba hace unos meses ante la prensa: “La existencia misma de la Ley ya es un factor de protección. ¿Hemos conseguido la plenitud de su aplicación? Aún no, por una razón muy sencilla: porque es un cambio de cultura de 180 grados en las transacciones en el sector”. Y acto seguido, Planas, se veía obligado a contestar con claridad sobre la posibilidad de fijar precios dignos para los agricultores: ”Esa pretensión es inviable, desde el punto de vista legal. Ni nuestra Constitución, ni nuestro sistema jurídico, ni los tratados comunitarios permiten la fijación de precios (…) “De lo que se trata es de buscar transparencia y equilibrio, pero la fijación de precios es incompatible con el funcionamiento del mercado único”.

Vistas pues las limitaciones legales marcadas por el derecho de la competencia –que prohíben la fijación de precios mínimos, que tanto constriñen la persecución de la venta a pérdidas o la imposición de precios en todos los eslabones por encima del coste de producción, porque “facilitaría el alineamiento de precios”- ¿qué nos quedaría para aportar mayor claridad a la cadena y para, en su caso, tener pruebas indiciarias de posibles abusos?.

Las asociaciones independientes lo tenemos claro y hemos formalizado por ello un escrito que remitiremos al ministerio para reclamar el doble etiquetado, entendiendo que éste debe contemplar:

1) Por una cara, la bandera del país origen de producción del producto

2) Por la otra, la trazabilidad de precios, lo que incluiría:

Precio por kg percibido por el agricultor

Precio pagado por la gran superficie por el producto a su proveedor

Precio final de venta al consumidor

Artículo de opinión

Adan Carrilero Mata

El pasado jueves celebramos en el Auditorio Alfredo Kraus la entrega de Honores y Distinciones del Cabildo de Gran Canaria. Fue una nueva edición de un acto solemne con el que la institución insular conmemora anualmente su fundación. En esta ocasión, su 109 aniversario tiene contenido especial porque las circunstancias que vivimos nos exigen proyectar a toda la sociedad nuestra determinación por salir juntos de estos momentos de incertidumbre que nos amenazan

Nuevamente vuelve a producirse una guerra en Europa. La invasión de Ucrania por parte de Rusia está provocando la pérdida de miles de vidas, el exilio de millones de personas y una enorme destrucción que costará décadas reparar. Se trata de una agresión injustificable que ha merecido la condena unánime por parte de todos los grupos políticos con representación en el pleno del Cabildo y también nuestra inequívoca solidaridad con el pueblo de Ucrania, que nos recuerda nuestra vulnerabilidad y el sufrimiento de muchos pueblos de nuestro vecino continente africano, donde siguen latentes numerosos conflictos y hostilidades. Una de las razones de la migración dolorosa y forzosa a la que se ven abocados.

Como no puede ser de otra manera, desde Gran Canaria siempre defenderemos la resolución pacífica de los conflictos y la solidaridad y la cooperación entre los pueblos. Esta isla de paz se opondrá siempre a que se sustituyan las políticas del bienestar, de convivencia pacífica y democrática y de descarbonización por una economía de guerra, por una carrera armamentística que genera destrucción, muerte, sufrimiento pero también una huella ecológica insoportable.

Esta guerra, que amenaza con extenderse, estalló en un momento en el que los datos apuntaban a que estábamos dejando atrás la sexta ola de contagios del COVID. Una ola que pese a su virulencia ha generado menos afecciones graves, y que, con toda la prudencia, podría dar lugar a una situación de control de la pandemia. Es necesario seguir expresando nuestro homenaje a todas las familias que han perdido a seres queridos en esta crisis sanitaria y entendemos que el mejor homenaje es ayudar a quienes siguen sufriendo esta realidad a nivel sanitario, social, económico o laboral.

Poco a poco estamos recuperando nuestras vidas, reiniciando nuestros proyectos, reabriendo nuestros negocios, recobrando la esperanza y la confianza en el futuro, con la puesta en marcha de nuestra estrategia de adaptación a la crisis climática que comenzó hace décadas y que se agrava día a día. Nos recuperábamos de una crisis económica, la del 2010, que supuso un ataque brutal también a los servicios públicos y una excusa para abrir abismos de desigualdad en el mundo. Por cierto, unos servicios públicos que después, diezmados, han sido la vanguardia para combatir la crisis y sus consecuencias.

Hay que resaltar el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras que defienden sus puestos de trabajo, a veces sin el reconocimiento y la seguridad que merecen. La voluntad de permanencia y renovación de empresarios que han incrementado sus inversiones renovando sus instalaciones turísticas, industriales o comerciales para facilitar la vuelta a la normalidad. El sacrificio de los pequeños y medianos empresarios y de los autónomos para resistir las dificultades de la coyuntura económica. Nos solidarizamos ante las injusticias y desigualdades que las mujeres han visto incrementarse como resultado de esta pandemia. Aplaudimos la innovación y la inventiva de la juventud canaria que a pesar de las dificultades para acceder al mundo del trabajo se esfuerza por alcanzar una preparación que les permita aumentar sus oportunidades. La cantera es admirable.

Y para estar con la mayoría de nuestra gente, especialmente con quienes peor lo están pasando, el Cabildo de Gran Canaria ha priorizado recursos, programas, inversiones, acciones para materializar esa cercanía y reducir el sufrimiento de miles de grancanarias y grancanarios. Somos el instrumento de una sociedad que quiere seguir avanzando unida.

Es necesario compartir alegrías e ilusiones para la década que está germinando en nuestra isla. Estamos liderando el proceso de transición a la soberanía energética que nos permitirá avanzar hacia la soberanía alimentaria y la seguridad hídrica, además de progresar en las exigencias que nos demanda el cambio climático y la dependencia de los combustibles fósiles en tiempos de incertidumbre en los suministros.

Queremos aprovechar los recursos europeos y estatales para modernizar la movilidad, avanzando en la materialización del tren como respuesta sostenible. Hemos solicitado al Gobierno de Canarias que se aceleren todos los trámites porque Gran Canaria tiene los deberes hechos. Hace apenas unas semanas que celebramos el acto de inicio de las obras de Salto de Chira, un proyecto que va a situar a Gran Canaria a la vanguardia de la innovación para la transición ecológica y energética y para seguir impulsando el sector primario en las cumbres y medianías

Me alegra enormemente que en estas y en otras actuaciones estratégicas citadas todos los grupos políticos presentes en esta institución rememos en el mismo sentido. Y avanzamos juntos también en la modernización de las infraestructuras públicas que mejora la diversificación económica azul, verde, circular y la oferta turística, comercial, industrial y sociosanitaria en los 21 municipios de Gran Canaria.

Es momento de un reconocimiento general por la respuesta social a este tiempo imprevisto y cruel. Y en esta respuesta quiero tener una mención especial al papel de los 21 ayuntamientos de la isla. Hemos y estamos trabajando codo con codo con ellos y además me consta que están realizando un trabajo excepcional que el Cabildo reconoce públicamente. Juntos hemos contribuido también a mostrar nuestra solidaridad con La Palma, de la que tenemos que seguir acordándonos para hacer más fácil su recuperación.

En este contexto de incertidumbre e inestabilidad cobra más importancia si cabe la contribución de los 19 galardonados de esta edición. Mujeres, hombres, empresas, entidades y organizaciones sociales nacidos aquí o venidos de otros lugares para unir su vida, su creatividad y su vocación a esta isla, que desde las más diversas áreas contribuyen día a día a construir una sociedad próspera, una comunidad más fuerte y libre. Un pequeño gran grupo que, este año, refleja la riqueza de nuestra música, desde sus orígenes a sus éxitos más internacionales; nuestra literatura, creada o inspirada en la isla; nuestra diversidad y compromiso social, personal o colectivo; la ciencia y la investigación, el deporte, las iniciativas de emprendedores y emprendedoras, la solidaridad internacional, el ejercicio de la política entendida como servicio público… son todas herramientas poderosas frente a la mayoría de los riesgos que afronta la sociedad actual.

Cada año es extremadamente difícil conceder los galardones ya que dejamos fuera a muchísimas personas y entidades que tienen merecimientos para obtenerlos. Esto nos habla de la increíble vitalidad social de una pequeña isla de poco menos de un millón de habitantes que, sin embargo, tiene figuras destacadísimas en casi todos los campos económico, artístico, social, científico o deportivo.

Creo firmemente en los valores de la isla y de sus gentes. Es esta confianza lo que me guía en la tarea diaria. Me anima cada mañana la seguridad de que pertenecemos a una sociedad excepcional y que tenemos que seguir avanzando, seguros de nuestras capacidades y de nuestro potencial. Como presidente del Cabildo de Gran Canaria creo que también podemos y debemos estar orgullosos de esta institución que día a día, década tras década, demuestra el liderazgo necesario para garantizar un futuro mejor, como sello de identidad de esta Corporación desde que fue creada.

Hoy Gran Canaria sería otra si no contara con una institución como el Cabildo, que responde a una realidad geográfica, social, medioambiental y económica indiscutible: la isla. Nuestras carreteras empiezan y finalizan todas en la isla, somos un sistema energético aislado, nuestros ecosistemas son singulares, y nuestras economías y dinámicas sociales están configuradas desde la insularidad. Por ello, desde la defensa de una Canarias unida y solidaria, reivindicamos una vez más, el papel de las instituciones locales e insulares, y su capacidad para encontrar soluciones a los problemas cotidianos de las personas. Soluciones construidas de manera participativa, aprovechando la enorme inteligencia colectiva que atesoramos como pueblo y que está representada por las personas y entidades galardonadas. Mi más sincera enhorabuena y agradecimiento en nombre de todo el Cabildo de Gran Canaria, de los hombres y mujeres de Gran Canaria.

Los acontecimientos tan dramáticos que estamos viviendo ocupan toda nuestra atención. La guerra se extiende por las ciudades de un país que es un 20% más grande que España y que tiene 44 millones de habitantes, una cantidad similar a la de España. La magnitud de esta agresión nos preocupa por la enorme crisis humanitaria que ha desatado y por la gravedad que supone para la paz y la seguridad mundial. Pero no es una situación realmente nueva. La estamos viviendo aquí al lado con el Sáhara. La hemos vivido en Irak, en Siria, en Afganistán. Quizás por ello somos más conscientes del sufrimiento que padecen millones de personas y expresamos nuestra solidaridad con Ucrania y con los pueblos de Europa central que padecen las consecuencias de la invasión del Gobierno de Vladímir Putin

En medio de este escenario dantesco, imprevisible, hay noticias e imágenes en nuestro día a día que tienen una enorme trascendencia y que, unidas, nos muestran una mejora importante en el mercado laboral, un repunte económico que apuntala la recuperación y que señala que estamos avanzando en una buena dirección, si el conflicto bélico no se extiende o se alarga. Hemos visto hace tan sólo una semana el nuevo paseo de Meloneras con numerosos turistas paseando, visitando los comercios y los restaurantes de la zona y curioseando el yacimiento arqueológico que, como el Faro de Maspalomas, conforma un paisaje para el recuerdo de los miles de viajeros europeos que disfrutan de nuestra tranquilidad y de nuestro clima a orillas del Atlántico. Esta ocupación turística es uno de los principales motivos del crecimiento continuado de la contratación de personal en el último año y de la reducción del paro en nuestra isla. Indica que se ha superado lo peor de las distintas oleadas de la pandemia y que volvemos a los indicadores de antes de la crisis.

Son buenas noticias. Pero hay que resaltar varios aspectos en esta tendencia con la que ha comenzado 2022: en los dos primeros meses del año no solo ha habido un aumento extraordinario de contratos sino que el porcentaje de contratos indefinidos se ha duplicado. Gracias a esta evolución el desempleo ha caído en un año un 22,7%, lo que supone 25.442 desempleados menos. La estadística se dispara respecto a la contratación indefinida, con un incremento de este tipo de contratos de un 235%, a lo que se suma el aumento de un 151% en la conversión de contratos temporales a indefinidos. No parece que la subida del Salario Mínimo Interprofesional haya producido la destrucción masiva de empleos como auguraban las posiciones catastrofistas de algunos sectores económicos y partidos políticos. Al contrario, el 14,7% de los asalariados canarios han visto mejorada su retribución, aunque ello no significa que dejen de ser trabajadores pobres, con ingresos muy bajos, personas vulnerables en una situación de crisis y de alza de precios como la que padecemos.

Gran Canaria, además, es la única isla que cuenta con un Plan de Cooperación anual de su Cabildo con los 21 municipios y mancomunidades. Este año asciende a 18 millones de euros, para la realización de 75 actuaciones que supondrán la creación de 350 puestos de trabajo. Esta cifra es importante, pero lo más notable es que la continuidad de este programa ha permitido que entre 2016 y 2021 se hayan invertido más de 131 millones de euros y acometido 827 obras, lo que ha permitido la contratación de más de 2.500 personas. El Cabildo es, además, una de las principales entidades contratadoras de la isla, con un constante trasiego de personas o empresas que prestan servicios a la Corporación.

El Cabildo de Gran Canaria ejecuta en estos momentos obras en la isla por un importe superior a los 1.200 millones de euros en carreteras, platós audiovisuales, Museo de Bellas Artes, Plan Sociosanitario, obras hidráulicas, de depuración y desalación, infraestructuras turísticas, patrimonio histórico, zonas comerciales e industriales, mercados, instalaciones deportivas, impulso a las renovables, etc. El modelo de desarrollo ecosocial que proponemos avanza también hacia la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible verde y azul que garantice nichos de empleos innovadores ligados a la transición energética, la movilidad sostenible, la acuicultura, la investigación, la economía circular, la digitalización... Gran Canaria es la primera isla en disponer de una Estrategia Insular de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, con un presupuesto de 147 millones destinados a infraestructuras (88,6 millones), naturaleza (39,5 millones) gobernanza (15,7 millones) y tecnología (4 millones). Tenemos que avanzar urgentemente en romper nuestra dependencia del exterior de los combustibles fósiles, de los alimentos importados, en la seguridad hídrica…

Además de los fondos europeos destinados a la recuperación tras la pandemia que vamos a pelear por captar, el Cabildo promueve proyectos como Salto de Chira, que movilizará unos 3.000 empleos directos para la construcción, mantenimiento y gestión de la central hidroeléctrica reversible, a lo que habrá que sumar el personal que instalará los parques fotovoltaicos, eólicos, comunidades y almacenamientos energéticos que se pondrán en marcha cuando se garantice la sostenibilidad del sistema con renovables.

Conocedora y sensible con los problemas de un mercado laboral que ha saltado de crisis en crisis durante la última década, de la precariedad en las contrataciones, de la dificultad de las personas más jóvenes para acceder a un empleo, de los problemas para incorporarse al mundo laboral de las mujeres y los mayores de 45 años, así como de las personas con discapacidad, las políticas de empleo del Cabildo se han acentuado en los últimos años y han propiciado la contratación de más de 6.000 personas en este mandato. Tienen una orientación centrada en dar respuestas a las disfunciones del mercado laboral, tal como explicó el consejero de Empleo, Juan Díaz, en el Pleno del pasado mes de febrero al detallar las acciones de su área.

En el mercado laboral actual de la isla las ocupaciones más demandadas son las de vendedores, personal de limpieza, administrativos, camareros, peones de construcción, de la industria, de la actividad agrícola, transportistas, cocineros y albañiles, pero no siempre se encuentran personas con la formación suficiente para su incorporación a una empresa. Por eso se realizan actuaciones desde el Cabildo centradas en el ámbito de la formación, los planes de empleo conjuntos con el Gobierno de Canarias, la garantía juvenil, los incentivos a la contratación, los programas de desarrollo local con los ayuntamientos, las inversiones en centros de formación de municipios y mancomunidades, las lanzaderas de empleo, la construcción de siete centros de formación propios, las labores de asesoramiento y promoción de nuevas empresas y la creación de la Fundación para las Personas con Discapacidad. Por citar solo un ejemplo, el programa de Nuevas Oportunidades de Empleo (NOE) ha incorporado a 102 personas en su reciente convocatoria. Son jóvenes que podrán adquirir experiencia durante un año para así poder superar uno de los requerimientos que se establecen por parte de las empresas para la contratación.

En los últimos diez años la economía de nuestra isla ha sufrido duros embates. Primero el de la crisis económica de 2010 y luego el de la crisis sanitaria provocada por la pandemia. El cero turístico se amortiguó con la aplicación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), aunque el paro creció en todos los sectores y la inactividad afectó de forma drástica a los autónomos y a muchas pequeñas empresas, a quienes apoyamos con líneas de ayuda desde el Cabildo.

El turismo siempre ha sido, de forma incontestable, el motor mayoritario de la recuperación económica. Nuestro esfuerzo se centra ahora en la búsqueda de una mayor diversificación de nuestra economía. Nos refuerza en esta convicción el conflicto bélico en el Mar Negro, por el que se vuelven a poner en riesgo los datos de recuperación económica, del aumento del número de contratos y de la caída del desempleo en las islas. Se trata de un escenario que afecta de lleno a la Unión Europea de la que formamos parte, con la que compartimos los principios y valores democráticos. De ahí procede casi la totalidad de los turistas que nos visitan. Aunque esta crisis afecta al turismo, también impacta en sectores estratégicos como la energía, el agua, la alimentación, el transporte y las comunicaciones.

Nuestra apuesta tiene que ir necesariamente de la mano de las distintas administraciones, de las empresas, de la Universidad, de los sindicatos, de las onegés. Es la única manera de dar el impulso necesario hacia un modelo sostenible que figura entre las prioridades de nuestra institución. La crisis climática, sanitaria y bélica no hacen más que confirmar la necesidad de que estemos preparados para el futuro, un futuro sostenible en el que el empleo verde crecerá por necesidad, pero también por la firme voluntad del Cabildo en lograr una ecoísla autosuficiente.

Como decían nuestros abuelos, amor no quita conocimiento. Tengo que confesar que esperaba que de la Conferencia de Presidentes saliera un acuerdo para atender solidariamente a los menores no acompañados que están bajo tutela de Canarias, pero no fue así. Y ahora habrá que pedir una modificación legislativa, ya que no basta con voluntades incumplidas

La solidaridad, a estas alturas, ya no puede ser una promesa. Canarias lleva demasiado tiempo asumiendo la responsabilidad de cuidar y atender a casi tres mil menores. La inmigración hacia nuestras islas ha demostrado no ser un fenómeno pasajero, sino una constante ante la que ya no cabe alegar sorpresa o desconocimiento.

El nuevo Gobierno de Canarias renunció expresamente a la política de la confrontación que tantos otros han practicado en el pasado en Canarias. Los partidos firmantes del ‘pacto de las flores’ establecimos que era necesario crear un nuevo espacio de entendimiento con la administración central basado en el respeto mutuo, en la lealtad institucional y en la colaboración y el diálogo. Canarias ha sido en todo momento una Comunidad Autónoma que ha renunciado a crear problemas para pasar a intentar solucionarlos. Renunciamos a la crispación política en un mundo que ya nos parecía demasiado crispado. Y en ese nuevo espacio, lo que Canarias espera es una lealtad recíproca por el Estado.

Es evidente que no habríamos superado los efectos de la crisis de los últimos dos años si no hubiera sido por el apoyo financiero de Europa y de España. Los fondos extraordinarios que se han derivado a las islas han sido fundamentales para superar el mayor desastre económico que ha vivido el Archipiélago en su historia reciente. En el año 2020 perdimos nada más y nada menos que diez mil millones de euros a causa del “cero turístico” provocado por la pandemia. Sufrir una caída del 20% del PIB y seguir vivos es un milagro que solo se explica por la solidaridad de la Unión Europea con España y por el compromiso del Gobierno central con las comunidades autónomas más desfavorecidas, como es el caso de nuestras islas.

Las amenazas que se ciernen sobre las islas en los próximos meses son muy preocupantes. Tenemos razones para pensar que el encarecimiento de los precios del transporte de viajeros y mercancías, la inflación, la crisis energética y las incertidumbres de la guerra de Ucrania pueden terminar lastrando la recuperación turística de Canarias. Una vez más no se trata de un problema del destino (o sea, nuestro), sino de un acontecimiento global sobre el que no tenemos capacidad de influencia.

Es necesario que Canarias pueda incluirse como un capítulo especial en el Plan Nacional de respuesta ante las nuevas incertidumbres. Nuestro Archipiélago importa más de quince mil millones en bienes cada año y un aumento de los fletes y de los costes del transporte puede ocasionar un encarecimiento insoportable de la vida en las islas. Y si a eso se le une una inflación desbocada y un nuevo desplome del sector turístico, nos volveremos a enfrentar, como ya nos ocurrió hace dos años, a una tormenta perfecta que seremos incapaces de superar por nosotros mismos.

Las personas con las que hablo están agobiadas. Les cuesta llenar el depósito de combustible del coche con el que van a trabajar. Han visto cómo se ha disparado el precio de la cesta de la compra por el encarecimiento del transporte. Y la inflación les ha robado una parte muy importante de la capacidad adquisitiva de sus salarios. Y si eso les pasa a las clases medias, no cuesta imaginar el efecto terrible que está teniendo este encarecimiento de la vida para las decenas de miles de personas que ganan menos de quinientos cincuenta euros mensuales, como es el caso de las pensiones no contributivas que, en su mayoría, perciben mujeres de nuestra tierra.

Vamos a defender en el Gobierno que se tomen medidas para que los más débiles puedan ser auxiliados. Estamos por reducir, coyunturalmente, la fiscalidad sobre los combustibles, que en Canarias son esenciales para el transporte. No nos cabe la menor duda de que la ciudadanía de estas islas está esperando una respuesta para superar un nuevo año de dificultades. Y estamos seguros de que nuestro Gobierno va a darla. Y que defenderemos ante las más altas instancias del Estado la adopción de las medidas excepcionales que sean necesarias para atender las necesidades de una tierra excepcional. Otra cosa resultaría impensable para mí.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de La Gomera y portavoz de ASG en el Parlamento de Canarias

En el pleno del Cabildo de Gran Canaria celebrado el pasado 25 de febrero aprobamos una moción con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo. El texto ha sido consensuado con los ayuntamientos y se aprobará igualmente en los 21 consistorios de la isla. Y es que, aunque en los últimas décadas y años hayamos vivido una progresión positiva en la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la llegada de la pandemia y la inestabilidad provocada por los problemas de suministros internacionales, la inflación y la guerra de Ucrania así como el ascenso electoral y el reforzamiento de un movimiento de extrema derecha internacional ponen en riesgo muchas de estas conquistas sociales

En este escenario cobra especial importancia el 8 marzo para poner de manifiesto la situación en la que nos encontramos y seguir reivindicando medidas que tengan como objetivo avanzar hacia una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Además del lacerante drama social de la violencia de género, la muestra más flagrante de la desigualdad de género se produce en el entorno laboral, con especial énfasis en la brecha salarial. La crisis sanitaria está poniendo en serio riesgo el ya de por sí lento proceso de equiparación salarial entre hombres y mujeres: si antes de la pandemia de la COVID 19 se estimaba que acabar con la brecha de género a nivel mundial costaría 99 años, ahora la cifra se coloca en 135 años, según los recientes informes de Intermón Oxfam.

Las mujeres sufren más las injusticias del mercado laboral: los salarios, la precariedad, la duración de los contratos, la tasa de paro… De hecho, según el informe 'Género y desigualdad laboral: La brecha salarial como indicador agregado' de la Fundación Alternativ@s, en 2018 los hombres en España ganaban, de media, un 27,3% más que las mujeres. A pesar de las mejoras que han tenido lugar en los últimos años la crisis produce que esa tendencia se agrave teniendo en cuenta que casi un 40% de las mujeres trabajan en aquellos sectores en los que la caída de la remuneración de las personas asalariadas ha sido mayor durante la pandemia.

A pesar de que las mujeres que trabajan tienen, en términos agregados, un mayor nivel de formación que los hombres, esto no garantiza la ocupación de puestos mejor dotados o la asunción de cargos de responsabilidad sino que las discriminaciones que en el mundo laboral sufren son múltiples y frecuentes.

Además, hay colectivos femeninos que lo sufren en mayor medida. Es el caso de las mujeres migrantes que son especialmente invisibilizadas y discriminadas, ocupando puestos de trabajo con peores condiciones laborales o directamente en la ilegalidad y prácticamente sin protección y sufriendo, en ocasiones, una estigmatización asociada a su cultura, religión o etnia. También las mujeres trans han sufrido tradicionalmente una discriminación laboral severa, tanto en lo referente a la inserción laboral como una vez incorporadas a un puesto de trabajo, donde son sometidas, en multitud de ocasiones, a situaciones vejatorias y a la intromisión sistemática en su vida personal por su identidad de género.

En lo que respecta al mundo rural, los estereotipos de género siguen muy presentes y se sigue viendo el trabajo de las mujeres como una “ayuda familiar”. Muchas mujeres comparten con los hombres las tareas agrícolas y aportan tanto bienes como trabajo. Aun así, en la mayoría de los casos únicamente figura el hombre como titular de la explotación, por lo que la participación de ellas en las obligaciones, y también en los derechos que se desprende de esa gestión, se ve entorpecida para ser desarrollada en condiciones de igualdad, lo que repercute en una menor autonomía económica de las mujeres que permanecen sujetas al ingreso masculino y no contribuyen en su beneficio respecto de prestaciones o subsidios de protección laboral.

En lo que respecta al mundo rural, los estereotipos de género siguen muy presentes y se sigue viendo el trabajo de las mujeres como una “ayuda familiar”. Muchas mujeres comparten con los hombres las tareas agrícolas y aportan tanto bienes como trabajo. Aun así, en la mayoría de los casos únicamente figura el hombre como titular de la explotación, por lo que la participación de ellas en las obligaciones, y también en los derechos que se desprende de esa gestión, se ve entorpecida para ser desarrollada en condiciones de igualdad, lo que repercute en una menor autonomía económica de las mujeres que permanecen sujetas al ingreso masculino y no contribuyen en su beneficio respecto de prestaciones o subsidios de protección laboral.

¿Qué podemos hacer para revertir esta situación? En primer lugar y aunque parezca muy evidente hay que apostar por la unión para avanzar en igualdad, tal como reza la campaña institucional que el Cabildo de Gran Canaria ha lanzado con motivo del 8 de marzo. Una democracia no puede ser plena si discrimina a más de la mitad de la población. Es necesaria la unidad con firmeza de las personas demócratas y de todas las instituciones frente a los discursos de odio que cuestionan derechos elementales.

Pero esta unión también tiene que traducirse en políticas públicas que favorezcan la igualdad desde un enfoque interseccional, es decir, teniendo en cuenta las diversas formas de discriminación que operan de manera simultánea. En este sentido es fundamental incluir la cuestión de los cuidados como una tarea pública y compartida. El cuidado de nuestros niños y niñas o de nuestros mayores, por poner los dos ejemplos más evidentes, no puede seguir siendo asumido casi en exclusiva por mujeres y además sin remuneración.

Hay que fomentar acciones encaminadas al emprendimiento femenino desde el empoderamiento personal de las mujeres. Es también importante visibilizar a mujeres que pueden ser referentes por ocupar puestos de poder o espacios tradicionalmente masculinizados rompiendo los estereotipos de género: facilita que las niñas desde temprana edad sepan que pueden desempeñar el trabajo que deseen y que la sociedad en general vaya abandonando aquellas ideas preconcebidas que sean discriminatorias.

Hay que impulsar, como estamos haciendo, la titularidad compartida de las explotaciones agrarias para visibilizar y reconocer profesional, social y económicamente el trabajo de las mujeres en la actividad agraria. Esto es especialmente importante en Gran Canaria, ya que las mujeres rurales pueden y deben tener un papel central en el nuevo modelo de desarrollo sostenible que estamos promoviendo desde el gobierno insular.

Y por supuesto no podemos olvidarnos de colectivos con serias dificultades de inserción laboral como mujeres trans, mujeres migrantes, racializadas, de entornos rurales o con diversidad funcional. Hay que promover no solo su integración en el mercado laboral, sino también la generación de puestos de trabajo adaptados a las diversas circunstancias y libres de discriminación.

En definitiva, afrontamos un 8 de marzo con mucho que celebrar pero también con mucho que reivindicar. Porque no podemos permitir que sean las mujeres las que paguen las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria ni que demos ni un paso atrás en el largo camino de la igualdad de derechos. Por eso, por encima de todo tenemos que reivindicar la unión en esta tarea. Porque la unión hace la igualdad.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria

Con más de 300 explotaciones apícolas y casi 11.000 colmenas activas, Gran Canaria es una de las zonas de España con mayor densidad de explotaciones por kilómetro cuadrado. Tal y como ocurre en otros ámbitos de la ganadería, para hacer frente a los nuevos requisitos ambientales y de bienestar animal exigidos, las granjas apícolas deben contar con personas altamente cualificadas que posean básicamente tres características: conocimientos, capacidades y actitudes específicas frente al trabajo de la explotación

La importancia de la apicultura también viene determinada por el crucial papel medioambiental que cumplen las abejas y que está seriamente amenazado. Estos insectos utilizan el polen y el néctar de las flores para alimentarse y producir miel, en un proceso que las convierte en las principales responsables de la polinización. Pero es que además en algunos casos, como sucede en Canarias, hay abejas que recogen polen de solo algunas plantas específicas, siendo por tanto fundamentales para la supervivencia de muchas especies de flora autóctona, lo que las convierte en un elemento clave tanto para la conservación de la biodiversidad como para la agricultura. Son imprescindibles para la cadena alimentaria.

Estamos en un momento en el que se está produciendo un brusco descenso de la población mundial de este insecto. Los pesticidas, el cambio climático, las especies invasoras o la contaminación están afectando a su supervivencia. Este proceso es especialmente grave en Canarias y en Gran Canaria, que cuenta con especies endémicas que están siendo desplazadas por la llegada de otras variedades foráneas. En algunos casos, estas especies son depredadoras y muy agresivas, lo que está provocando cambios de comportamiento en nuestras abejas vernáculas, en general muy mansas pero que se están volviendo agresivas como mecanismo de defensa.

En el blog de divulgación ambiental “Abejas de Canarias” se afirma que Gran Canaria es la isla con mayor diversidad de especies de abejas, con 73 especies diferentes, de las que 52 son compartidas con Tenerife. Tenemos una enorme diversidad que proteger, conservar y divulgar. Además, la apicultura es también una fuente de desarrollo sostenible para medianías y cumbres en las que se concentran las colmenas.

Con la idea de potenciar el sector en la isla nació en el año 2018 el proyecto de Escuela de Apicultura de Gran Canaria. Tras tres ediciones y un total de 148 solicitudes de participación, se han capacitado hasta la fecha 34 personas (12 mujeres y 22 hombres). Cada vez más, estos estudios despiertan interés más allá de nuestras fronteras, con solicitudes de alumnos y alumnas que provienen no solo de otras islas o de la Península, sino de países como Polonia o Italia.

Hace unas semanas inauguramos las nuevas instalaciones de este centro de formación. Con una inversión cercana a los 300.000 euros hemos recuperado un edificio que se encontraba en ruinas en medio de un entorno catalogado como suelo de protección natural.

La ubicación de la Escuela de Apicultura es, seguramente, la ideal para este tipo de estudios: cercana a la Granja Agrícola del Cabildo y a la Facultad de Veterinaria y con una flora que permite la supervivencia de las colmenas que sirven de apoyo para las prácticas y, a la vez, está también suficientemente alejada como para no crear molestia alguna a los usuarios de las oficinas, estudiantes o ciudadanía en general. Esta escuela ha sido posible gracias a la inestimable colaboración de la ULPGC, especialmente de los catedráticos Anselmo Gracia y Antonio Fernández y el veterinario Pablo Pérez Acosta ya que sin su implicación este proyecto no hubiera dado los resultados esperados.