La popular y veterana emisora de radio "Radio faro del Noroeste" sigue su proyección hacia una mayor ampliación de su cobertura.

Rubén Darío, Yanara Moreno, María Quintana y Miguel Ángel Maciel en un momento de su interpretación/MÓNICA RODRÍGUEZ MEDINA

Cum laude para “Más alto que el cielo, nosotros”

La puesta en escena se repetirá en varios municipios canarios aludidos en el texto por el alzamiento militar

“Hemos sentido el latido del teatro, la más política de las artes, trinchera para emocionar”, afirma el dramaturgo

Para la profesora María Teresa Ojeda la obra es un fiel reflejo del concepto teatral definido por García Lorca

El historiador Sergio Aguiar apunta influencias del teatro épico alemán, provocador casi siempre de reflexiones

“Con más alto que el cielo, nosotros”, producción teatral de Raúl Morán Ortega estrenada recientemente en Guía, Javier Estévez ascendió un peldaño más en su lenta pero sólida carrera como dramaturgo y autor literario. No constituye sorpresa este nuevo éxito de público, que rubrica la crítica de expertos, tras los precedentes con otros títulos suyos, “Yo soy Jessie Etchells” y “Tránsitos”. A estos deben sumarse sus textos clasificados en el apartado de novela histórica como “Días de paso” y Azulmadre”, después de su primera publicación en 2005, “Gigantes en las Hespérides”, un catálogo literario y fotográfico de árboles singulares de Canarias.

Sin renunciar a la imaginación y creatividad exigibles a todo autor que se precie, Javier Estévez acredita también en este último estreno un celo exquisito en lo esencial por la fidelidad a unos hechos históricos ocurridos en julio de 1936, inicio de una guerra en España, y protagonizados en tal caso por personajes locales, muchos de ellos reconocibles. Recrea situaciones que abarcan a diversos municipios canarios, enmarcadas con episodios en los que el guionista intenta controlar la fuga de propaganda ideológica o sectaria, aunque no siempre lo consigue porque la realidad era la que era y no ha de hurtarse al espectador.

Rubén Darío, Yanara Moreno, María Quintana y Miguel Ángel Maciel en un momento de su interpretación/MÓNICA RODRÍGUEZ MEDINA

Rubén Darío, Yanara Moreno, María Quintana y Miguel Ángel Maciel en un momento de su interpretación/MÓNICA RODRÍGUEZ MEDINA

Pone el foco en la zozobra del alcalde guíense, debatiéndose entre sus convicciones republicanas y un pragmatismo humanista para impedir derramamientos de sangre. El 18 de julio de 1936 Severino Rodríguez Alemán empuñaba las riendas del ayuntamiento. Para evitar una confrontación civil se opondría a armar a la población local. Sin embargo, su nombre apareció pocos días después en una relación de detenidos, insertada en el periódico “Diario de Las Palmas” de la época.

La representación de hora y media elevó el listón del texto teatral con la calidad y fiabilidad de los cuatro actores, Yanara Moreno, Miguel Ángel Maciel, Rubén Darío y María Quintana. identificados plenamente con sus papeles al interpretar una superposición de los personajes que demandaba cada pasaje o circunstancia. Admirables.

Segundos antes de bajarse definitivamente el telón, la joven actriz María Quintana puso el broche a la función. Desesperada por el drama familiar y la separación de su esposo (el alcalde) impuesta por la contienda, apeló compungida desde el interior de una jaula a los versos inmortales de Lope de Vega:

“Creer que un cielo en un infierno cabe,

dar la vida y el alma a un desengaño;

esto es amor, quien lo probó lo sabe”.

DIMENSION HUMANA

Javier Estévez, inspirador de la obra, se muestra ampliamente satisfecho al hacer balance del espectáculo, que ha contado con el respaldo de la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, ayuntamiento de Guía y Fundación Néstor Álamo: “Tuvimos la fortuna de comprobar esa capacidad infinita que tiene el teatro de anular la muerte y el tiempo y de conseguir que hombres y mujeres de distintas épocas (los de 1936 y nosotros) estemos juntos en un mismo espacio -precisó-. Ver al elenco en acción, interpretando a esos personajes de ambos bandos, a quienes la memoria no consiguió convertir en historia, me conmovió sobremanera. Me emocionó la palabra, la acción, la luz”.

Agregó que ha sido la oportunidad de entender la dimensión humana de un episodio de nuestra historia reciente: miedos, expectativas, ilusiones, determinaciones. Y el dolor. “Todo aquello que, en definitiva, nos hace humanos. Sentimos el latido del teatro, la más política de las artes, trinchera necesaria para emocionarnos. Para encontrarnos los unos con los otros. Y, sobre todo, para entendernos”, sentencia.

Rubén Darío, Yanara Moreno, María Quintana y Miguel Ángel Maciel en un momento de su interpretación/MÓNICA RODRÍGUEZ MEDINA

POESÍA Y REFLEXIÒN

La profesora María Teresa Ojeda, objeto de una dedicatoria afectuosa del autor en la edición de la misma obra, “por ser y estar”, no regatea elogios después de ver el estreno: “Lorca decía que el teatro es poesía que se levanta del libro y se hace humana, y al hacerse humana habla y grita, llora y se desespera. Esta obra es un fiel reflejo. La extraordinaria sensibilidad de Javier Estévez ha hecho salir a flor los sentimientos del espectador que ríe y llora con las vivencias de sus personajes . La original e impactante escenificaciòn de Luis O’Malley resalta el horror vivido. Encierra en una jaula a los protagonistas. Son víctimas faltas de libertad que nos transmiten su miedo a morir y el deseo de vivir, de amar. Cum laude a todos los que intervinieron en el montaje de la obra que consolida a Javier como un excelente dramaturgo”.

Por su parte, el historiador y filólogo Sergio Aguiar tampoco escatima reconocimientos al valor del texto y puesta en escena “tan brillantemente por Ángulo Producciones con la dirección escénica de Luis O’malley, y un elenco de actores que bordaron su intervención. La obra encara un tema que aún hoy sigue abriendo heridas, que no es otro que el de la Guerra Civil. En esta ocasión ambientado en lo que aconteció en los primeros días del golpe de Estado en 1936 en Las Palmas de Gran Canaria con el general Orgaz como protagonista, y en la ciudad de Guía de Gran Canaria, con su alcalde Severino Rodríguez Alemán. El municipio norteño tuvo la suerte de no contar con ningún desaparecido en manos de falangistas, si bien algún “rojo” guiense fue obligado a comerse su corbata, precisamente roja. En ese contexto –añade- Javier Estévez desarrolla las dos caras de la moneda, en una recreación donde hechos históricos y ficción se entremezclan con fortuna”.

El relato teatral aviva la memoria de Sergio Aguiar para recordar “mis viejos estudios filológicos, en el teatro épico alemán, en Bertolt Brecht. Un teatro que por definición busca las reflexiones del espectador, aunque Javier se permite ciertos gags, quizás para rebajar la carga de la trama que suscita tanta controversia”.

Al margen de estas últimas disquisiciones, concluye afirmando que “Javier Estévez con sus creaciones teatrales se reafirma como un autor puntero, demostrando que en nuestra tierra hay grandes valores de las artes escénicas”.

La misma productora del montaje teatral y las instituciones que lo apoyan tienen el propósito de llevar “Más alto que el cielo, nosotros” a Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Telde, Santa Cruz de La Palma y Santa Cruz de Tenerife, entre otros municipios, citados en la obra de Javier Estévez. Todos ellos escenarios de tensiones provocadas por la rebelión militar de 1936 y una conexión con el Norte de Gran Canaria.

———–

*Publicado en La Provincia el 28.03.23

RECUERDOS DE UN PERSONAJE MEMORABLE | El abrazo en Madrid entre Pelé y Tonono, capitán de la UD Las Palmas

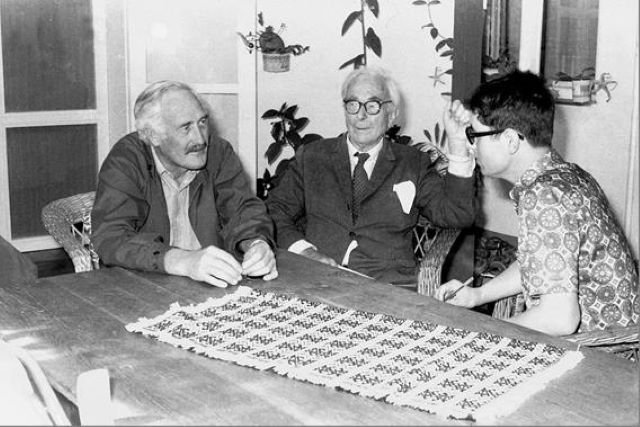

Foto portada: Pelé, en el centro, charla con Tonono, y Amado Moreno de testigo/LP-DLP

En junio de 1974, el equipo amarillo coincidió con el icónico futbolista en el mismo hotel, horas antes de una cita copera en el Bernabéu

“Creo que jamás existirá un segundo Pelé, como tampoco habrá un segundo Di Stéfano ni otro Bobby Charlton”, declaró entonces a Diario de Las Palmas

Aseguraba que ganó en el fútbol “menos de lo que la gente piensa”, frente a mayores ingresos por publicidad

Amado Moreno

Amado Moreno

“Un balón bien pasado al compañero que convierte en gol, es tan importante como el gol mismo”. La frase lleva la firma de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, en sus Memorias (Temas de Hoy, 2006). No deja de sorprender que el apunte lo sostenga precisamente quien ha destacado por su extraordinaria eficacia rematadora en su carrera deportiva: 1.283 goles en 1.367 partidos. En las 92 ocasiones que defendió los colores de Brasil en competiciones internacionales logró 77 tantos.

La significación que “O Rey” concedía al asistente de un goleador resume una esencia de su filosofía, sabiduría y humildad. Explica en cierta medida su trayectoria de triunfos para acceder a la cima del reconocimiento mundial. Colocaba al mismo nivel los méritos del compañero pasador y del autor del gol.

Merece recordar hoy esta reflexión en su adiós definitivo, tras fallecer ayer jueves 29 de diciembre, en Brasil. Su pensamiento invita a doble lectura para poner en valor también la solidaridad en el juego competitivo. Una conducta que el astro brasileño ejemplificó sobre el césped. Contrasta con la que exhiben egos desmesurados de figuras actuales, distinguidas con “balones de oro”, y un comportamiento narcisista en extremo que oscila entre el ridículo y el rechazo de sus seguidores. Es todo lo contrario a lo que Pelé predicó y desplegó con espíritu de equipo en los campos de fútbol.

Jamás olvidó sus orígenes de condición modesta, y los principios que fijaron su educación en la infancia. Esfuerzo, sacrificio, tenacidad, afán de superación, sencillez y humanidad eran su ADN como futbolista…Y como persona. No prescindió de estos dones ni cuando fue coronado mejor del mundo.

Algunas de esas cualidades fueron constatadas por los jugadores de la UD Las Palmas, con su capitán Tonono a la cabeza entonces, cuando tuvieron el privilegio de encontrarse y saludar al futbolista brasileño durante una escala en Madrid. Coincidirían en junio de 1974 en el mismo hotel Barajas de la capital de España.

Pelé, todavía vinculado al Santos brasileño (pasaría al Cosmos de Nueva York al año siguiente), hizo un viaje relámpago desde Alemania, donde seguía el Mundial de Fútbol, para cumplir con una agenda comercial en la ciudad madrileña. Por su parte, el equipo amarillo disputaba horas más tarde un partido copero con el Real Madrid en el Bernabéu, donde sufriría una severa derrota por 5-0, con Vicente del Bosque como autor del penúltimo gol.

“O Rey” se fundió en un abrazo con Tonono en el hall del hotel cuando le fue presentado, y dio las máximas facilidades para posar cordialmente con la expedición canaria, certificando así un documento gráfico que fue reproducido en “Diario de Las Palmas” de la época. Estévez, Trona, Aparicio, Hernández, Justo Gilberto, Castellano, Felipe, Miguel Ángel y Fernández, además de Tonono, son algunos de los jugadores que aparecen rodeando al as carioca. Las imágenes sirvieron de soporte a unas declaraciones en exclusiva del propio Pelé para el periódico canario, en las que repasaría el instante futbolístico, aludió a su probable retirada, y evaluó detalles del Mundial 74 en marcha.

La superestrella había irrumpido en el hotel Barajas con sorpresa de la mayoría de los clientes alojados en el establecimiento. Vestía una chaqueta de color azul marino, combinada con camisa, pantalón y corbata, todos de color blanco, al igual que sus zapatos. En la solapa de su indumentaria lucía un distintivo de la firma Pepsi Cola.

FUTBOLISTAS IRREPETIBLES

Durante la conversación con “Diario de Las Palmas”, Pelé no tuvo reparos en admitir que en aquella etapa el fútbol europeo era superior al sudamericano. De hecho, la Alemania de Beckenbauer se proclamó ese año campeona del mundo tras vencer 2-1 en la final de Munich a la Holanda de Cruyff.

No obstante, el ex jugador del Santos y el Cosmos, había expresado en la entrevista su confianza en la selección de Brasil, pese a que había tropezado con un empate a cero ante Yugoslavia.

Seguía considerando al conjunto de su país “firme candidato al título, junto a otros como Holanda, Alemania e Italia”. Achacó el revés ante los balcánicos por la juventud de su combinado: “Un poco inexperta, pero con una gran calidad en sus filas, y con figuras veteranas: Jairzinho, Rivelino y Paulo César. Zagalo no pudo contar con Clodoaldo y José María”, recordó.

Su ausencia en la cita mundialista había disparado los rumores sobre la retirada inminente de Pelé, algo que no descartó. Confesaría haber hablado de ello con los máximos mandatarios del fútbol brasileño, Havelange entre otros, para renovar y planificar el futuro.

Sobre posibles nombres para sucederle en su trono de “rei”, fue contundente en la respuesta: ”Creo que jamás existirá un segundo Pelé, como tampoco habrá un segundo Di Stéfano u otro Bobby Charlton. Por ejemplo, Cruyff es completísimo, pero nada que ver con los relacionados. Un buen jugador pone su propia personalidad con una concepción original. Indudablemente Cruyff la tiene.” A consignar que en la fecha de estas manifestaciones, Maradona aún tenía 14 años, y Messi nació 13 años después, circunstancia que justifica su omisión en el análisis.

Parecía sincero al referirse a la fortuna que se le adjudicaba: “He ganado en el fútbol menos de lo que piensa la gente –puntualizó-. Mis mayores ingresos se derivaron de la publicidad y no del deporte”.

Una vez que colgó las botas en 1977, Pelé interpretó películas en su país, y fue ministro de Deportes. Designado Atleta del Siglo en 1980, rindió servicios para Unicef y Naciones Unidas. Entendía que “todo niño que juega al fútbol en el mundo desea ser Pelé. Por tanto tengo la responsabilidad de explicarle cómo ser futbolista, pero igualmente cómo ser un hombre”.

“O Rey” se ha despedido para siempre pocos días después de contemplar con tristeza la caída de Brasil en el Mundial de Catar y la conquista del título por Argentina. “Pese al dolor que sentimos –mensajeó entonces por Instagram desde el hospital- pido a los brasileños que recuerden lo que nos trajo las cinco estrellas (cinco títulos mundiales) que llevamos en el pecho. Es el amor lo que nos mueve”. Adecuada conclusión para un epitafio del más grande futbolista de la historia en el pasado siglo.

*Publicado en La Provincia el 30 de diciembre de 2022.

El historiador guiense cuenta la llegada de la familia británica en el siglo XIX y su establecimiento en la isla para invertir en la agricultura

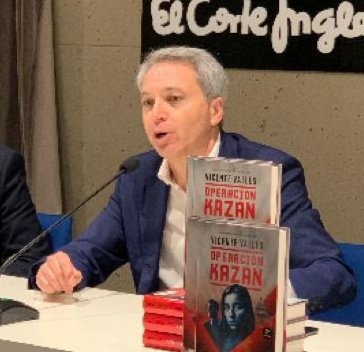

En la presentación del acto, Amado Moreno destacó la tarea laboriosa del investigador sobre la trayectoria particularmente de David John Leacock

En el transcurso de una charla ofrecida el pasado 29 de septiembre en la Real Sociedad Económica Amigos del País de Gran Canaria, el investigador guiense Sergio Aguiar Castellano hizo una amplia descripción de la historia de la familia Leacock, de origen inglés radicada en Madeira desde el siglo XVIII, donde se relacionó con el comercio del vino, hasta crear una de las empresas exportadoras más importante de la isla portuguesa.

José Joaquín Díaz de Aguilar, presidente de la Real Sociedad Económica de Gran Canaria, y Sergio Aguiar/ C. MARIN

José Joaquín Díaz de Aguilar, presidente de la Real Sociedad Económica de Gran Canaria, y Sergio Aguiar/ C. MARIN

Destacó que los primeros pasos que la familia dio en las Islas Canarias fueron en 1887 cuando John Milberne Leacock comenzó a negociar con vinos de Canarias, especialmente de Lanzarote, instalando unas oficinas en la calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria, y diversificando poco a poco los negocios: venta de abonos, seguros contra incendios, etc.

En 1887 Edward Wathen Fyffe, miembro de una familia exportadora de té, visita las islas Canarias, por problemas de salud de su esposa, ya que ésta tenía tuberculosis. Permanece más de un año en las islas, lo que le da oportunidad de conocer el estado de la agricultura en Canarias, además de conocer a la colonia inglesa que vivía en ella.

Al ver el potencial de la exportación de plátanos llegó a acuerdos comerciales con algunos de los británicos establecidos en Gran Canaria y Tenerife: Barkers, Blandys, Wolfson Ossipoff y John Milburn Leacock.

Un año después, en 1888, comenzó a operar la casa comercial “Fyffe’s Ltd”. La iniciativa británica ya no se reduciría a la exportación de la fruta, sino que también se ocuparía de su producción. Arriendan y compran terrenos allí donde había suministro seguro de agua.

John Milberne crea el 7 de febrero de 1903 junto a Francisco Lorenzo Rodríguez vecino de Gáldar, la firma comercial “Leacock & Lorenzo”:

“El objeto principal de la Sociedad consiste en el aprovechamiento, alumbramiento, elevación, conducción y explotación de aguas, existentes, ya en terrenos de la Sociedad, ya del Estado, Municipio o particulares, practicando al efecto las obras, adquiriendo e instalando los aparatos y máquinas que se juzguen necesarios, solicitando las oportunas concesiones administrativas, constitución de servidumbres de acueducto, expropiación de terrenos, y todos lo demás que se tiene conveniente al indicado fin”, recordó.

A la vez que Mr. John M. Leacock comenzaba su nueva andadura empresarial de explotación de aguas, se convirtió en representante de firmas comerciales de fabricación de maquinaria y productos relacionados con esta materia, especialmente motores y molinos de viento.

Los negocios de la firma Leacock tanto en Madeira como en Gran Canaria fueron experimentando una diversificación, hasta tal punto que en 1909 se encuentra a John Milberne como miembro del consejo fiscal de la “Compañía de Tabacos de Madeira”. Pero sin duda la apuesta más importante de los Leacock en 1909 fue la de invertir en el sector de la caña de azúcar, tanto en Canarias como en Madeira.

En el año 1909 compra la fábrica de azúcar de Guía, propiedad de la firma comercial radicada en Manchester “Lathbury y Compañía”, por 2.000 libras esterlinas,

John Milberne Leacock falleció en la ciudad suiza de Lausana el mes de mayo de 1915, a la edad de 67 años. Como era de esperar la prensa de Madeira y de Gran Canaria se hicieron eco de su muerte.

Al fallecimiento de John Milberne Leacock el 19 de mayo de 1915, su esposa Mary Silence (Erskine) Leacock es la heredera de todos su bienes. John Milberne había firmado su testamento el día 8 de septiembre de 1908, donde declaraba a su mujer única heredera.

A partir de 1915 el primogénito David John Leacock -siguió describiendo Sergio Aguiar-, adquiere un protagonismo más que evidente en la administración de los bienes que la familia posee en Gran Canaria, isla donde se instalará con su esposa Jessie Etchels y donde en el mes de agosto nacerá la primogénita del matrimonio, Elizabeth Leacock.

David Leacock se había casado a finales de diciembre de 1914 en Inglaterra con Jessie Etchels. Aficionada a la pintura y a las bellas artes, su padre John Charles Etchells era un ingeniero de prestigio. A través de su hermano Ferderick, reconocido arquitecto y pintor contactan con el Grupo de Bloomsbury influyente grupo de escritores, intelectuales, filósofos y artistas ingleses, entre cuyos miembros más conocidos estaban Virginia Woolf, John Maynard Keynes, E. M. Forster y Lytton Strachey. Sus obras y perspectivas influyeron profundamente en la literatura, la estética, la crítica y la economía, creando actitudes modernas en el feminismo, el pacifismo y la sexualidad.

Influenciado por el pacifismo, David J. Leacock se declaró objetor de conciencia en la Primera Guerra Mundial. Muchas de las personas con las que él se relacionó en el denominado Círculo de Bloomsbury -relató Aguiar- fueron destacados antimilitaristas. Fue el caso de Bertrand Russell (premio Noel de Literatura en 1950) muy conocido pacifista durante la Primera Guerra Mundial, lo que acabó llevándolo a la cárcel durante seis meses por la publicación de artículos y panfletos.

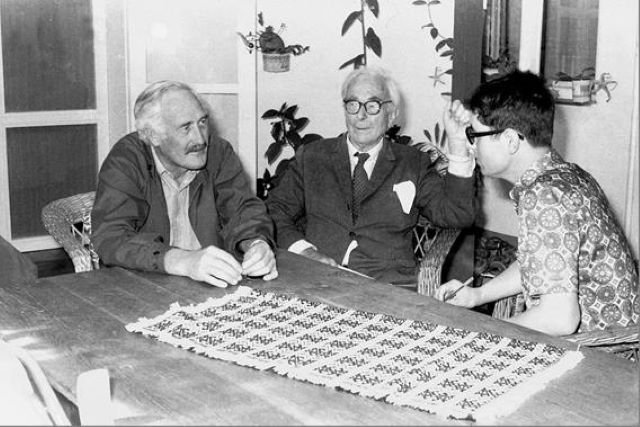

De la amistad con Russel han quedado para el recuerdo unas fotografías de la visita que éste hizo a Leacock en el año 1935 a su casa en Guía. Al respecto, el hijo de David John, Richard Leacock en sus memorias recuerda que conoció a Russel en Guía con motivo de la citada visita.

Leacock tuvo cuatro hijos con su primera esposa, Jessie, que falleció a los 41 años de edad, el día 7 de diciembre de 1933 en el barco que la devolvía a Inglaterra. Elizabet nacida en San Lorenzo (Gran Canaria) en 1915 se graduó en Trabajo Social en la Universidad de Pennsylvania, trabajó en diferentes lugares, y finalmente en la Oficina de Servicios Comunitarios de Brooklyn hasta su jubilación en 1980.

Philip, que fue un destacado director de cine. En la década de los 60 se mudó a Hollywood y se concentró casi exclusivamente en dirigir películas y episodios para televisión. Ursula, pintora, vivió en Guía entre 1959-1960 con su primer marido George Knox que fue gerente de la empresa. Richard, que estudió Ciencias Físicas en la universidad de Harvard, fue un destacado documentalista. El festival de Cine de Las Palmas tiene un premio con su nombre.

Apuntó Sergio Aguiar que David Leacock comienza en septiembre de 1920 una aventura empresarial en solitario, que durará 60 años, si bien desde los primeros meses de 1920 ya se observa una cierta independencia en las gestiones de la empresa familiar. De hecho, en la prensa tanto de Gran Canaria como de Tenerife se publican diversos anuncios con la única referencia a él, tal es el caso de la publicidad que hace en el periódico “La Tarde” editado en Santa Cruz de Tenerife en los primeros meses de 1920, como agente exclusivo para Canarias de la marca de motores “Crossley”.

Años 30 del pasado siglo XX. David John Leacock y su primera esposa, Jessie, sentados en su casa de Becerril de Guía, lugar en el que recibieron y alojaron después a su amigo Bertrand Russell, premio Nobel de Literatura 1950.

A los pocos días del Golpe de Estado en julio de 1936, David John Leacock y su segunda esposa Florence Elizabeth, son detenidos.

Su libertad tuvo que pagarla, disfrazándose la misma como un donativo que éste hacía a las autoridades militares. Al respecto Leacock en una carta de protesta, informaba que “hemos sido molestados seriamente por las nuevas autoridades militares que asumieron el control […] Por sugerencia de cónsul en Las Palmas, Mr. Head, hice una donación de 5.000 pesetas al fondo de las autoridades militares, quienes prometieron entonces que yo no sería molestado más […] las molestias se incrementaron después de esto”. Pero a Míster Leacock no sólo se le impone una multa de 25.000 pesetas, sino que se le obliga a colocar al frente de sus negocios a un ciudadano español, si bien tenía un apoderado inglés Mr. Federico Ernesto Clark.

Además, se muestra convencido de que la intención de las autoridades militares es destruir su negocio, amparándose en acciones realizadas por él de tal manera que le sirva para justificar la confiscación de su propiedad. Aunque manifiesta que: “Deseo afirmar categóricamente que ni mi esposa, ni yo, tomamos parte en la oposición a la ocupación militar, ni tampoco ninguno de los dos ayudó a los funcionarios del gobierno local o líderes políticos para escapar”.

Este comentario hay que enmarcarlo -puntualizó Sergio Aguiar- en la huida del diputado comunista Eduardo Suárez Morales y Fernando Egea Ramírez, delegado gubernativo en el Norte de Gran Canaria, que organizaron la resistencia contra los golpistas en la comarca norte, y que en su huida, según datos recabados por el Cronista Oficial de La Aldea, Francisco Suárez Moreno, se pertrecharon de combustible en el fallido intento de escapar de la isla, en el pozo propiedad de Mr. Leacock en Agaete. Además de que diversas fuentes orales señalan que el chófer de Mr. Leacock fue el que los llevó desde Guía a Agaete

La ya citada carta que envía Leacock en agosto de 1936 al secretario de Estado, “nos proporciona una destacada información sobre su propiedad en Gran Canaria, que él manifiesta es de 432 fanegadas de tierras, 48 km de tuberías, estanques y presas y estaciones de bombeo de agua. Y además indica que las ganancias de su empresa en 1935 ascendieron a casi 10 mil libras esterlinas, siendo sus cuentas auditadas por una firma del Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra”.

Después de un año en Inglaterra, en octubre de 1937, se va a los Estado Unidos, de donde era natural su segunda esposa Florence Elizabeth, nacida en 1905, con la que tuvo una hija, Martha Leacock (Estados Unidos,1939).

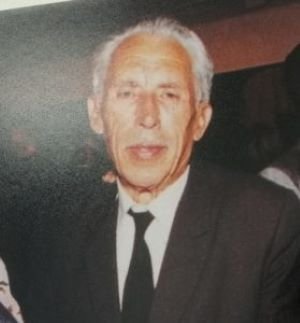

1973. Amado Moreno (d) entrevista para "Diario de Las Palmas" al cineasta internacional Philip Leacock, en presencia de su padre David John Leacock/PACO LUIS MATEO

MISIONES INTERNACIONALES

El exilio de Míster Leacock se prolongó 27 años. Comienza a trabajar en INDUSCO Cooperativas Industriales de China, una organización en el norte de este país, que jugó un papel importante en la lucha de los chinos contra la ocupación japonesa y el ejército de Chiang Kai-shek, indicó el conferenciante. Indusco, fue creado para desarrollar una nueva base económica en China inspirado en principios democráticos, buscó proporcionar trabajo, educación, bienes de consumo e industriales, y una oportunidad para que los trabajadores chinos controlaran sus propias fábricas y organizaciones, explicó Aguiar seguidamente.

En los Estados Unidos se estableció un departamento técnico, dirigido por David John Leacock, que obtuvo la ayuda de muchos prominentes ingenieros y técnicos estadounidenses, encabezados por el decano de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Columbia, Walter Rautensrauch, con el objetivo de resolver problemas de las Cooperativas Chinas.

“Sin duda la experiencia adquirida en Indusco y su buen hacer como responsable técnico, consolidó el prestigio como ingeniero de Leacock, lo que le abrieron puertas en otras organizaciones -expuso Sergio Aguiar-. De tal manera que con 54 años de edad se incorpora en los primeros meses de 1944 en UNRRA: Administración de las Naciones Unidas para el Auxilio y la Rehabilitación o Administración de las Naciones Unidas para el Socorro y la Reconstrucción. El propósito de la UNRRA era “planificar, coordinar, administrar u organizar la administración de medidas para el alivio de las víctimas de la guerra”, en cualquier área bajo el control de cualquiera de las Naciones Unidas a través de la provisión de alimentos, combustible, ropa, refugio y otras necesidades básicas, servicios médicos y otros servicios esenciales”.

Míster Leacock fue nombrado representante del UNRRA para Yugoslavia, cargo que desempeñó entre 1944 a 1949.

Al concluir sus trabajos en UNRRA David John Leacock comenzó a trabajar en Ginebra (Suiza) como consultor especialista en la Comisión Económica para Europa (ECE), organismo perteneciente a la ONU, que se creó en 1947 para promocionar la cooperación económica entre sus Estados Miembros. Trabajó en el área de servicios públicos, construcción, minería, maquinaria agrícola y metalúrgica. Una de las tareas específicas realizadas fue recopilar información sobre las necesidades y disponibilidades de los soportes de mantenimiento de los vehículos de motor y examinar los medios para facilitar su adquisición por parte de los gobiernos integrados en la CEPE. Además, desde Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, destacó por sus trabajos en la búsqueda de métodos para aumentar la producción y distribución de penicilina. De tal manera que participaba en el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, como especialista en equipamientos, industrias y materiales de base. Y en junio de1952, al cumplir los 62 años, deja de trabajar y se va a vivir a Francia, en concreto a la Costa Azul.

En la Navidad de 1963, después de 27 años de exilio, vuelve a Gran Canaria, y toma directamente las riendas de la empresa. No dudando en vender algunas fincas para capitalizarse, trasladando sus decisiones directamente a sus gerentes o encargados y estos a su vez al resto de empleados.

FALLECIMIENTO Y LEGADO A LOS TRABAJADORES

Por último, el historiador Sergio Aguiar aludió al final de los Leacock en Canarias, confirmando que David John Leacock falleció en su casa de Guía de Gran Canaria a las 14,00 horas del día 22 de abril del año 1980. Había realizado testamento abierto a las 13,30 del día 18 de agosto del año 1977, ante el notario D. José Gómez de la Serna Nadal. En el remanente de todos sus bienes, derechos y acciones que posee en España, instituye por sus únicos y universales herederos a 11 de sus trabajadores. Manifiesta el otorgante que dado el régimen de separación de bienes que rige su matrimonio y el principio de libertad de testar establecido por la legislación inglesa, sin prejuicio del profundo afecto que profesa a su esposa y a sus hijos, es su voluntad instituir e instituye únicos y universales herederos de todos sus bienes, derechos y acciones que posee en España a los anteriormente expresados.

Con la muerte de David John Leacock acaba la historia de la presencia de la familia Leacock en Canarias.

LABOR RIGUROSA, SEGÚN AMADO MORENO

El protagonista de la charla había sido presentado en los inicios del acto por el periodista Amado Moreno, quien agradeció en primer lugar la invitación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria para referirse a Sergio Aguiar, como autor con Augusto Álamo, de la primera obra biográfica sobre David J. Leacock y su familia. A continuación, el texto íntegro ofrecido por el presentador:

“Agradezco la invitación, no porque yo persiga salir en la foto. En absoluto. Bien lo saben aquellos que me conocen. Les confieso que tampoco ayuda a aceptar este pequeño reto el miedo escénico que nos impone intervenir en esta entidad con más de doscientos años de historia y prestigio, dispuesta siempre al servicio de la sociedad grancanaria.

Hoy he recogido el guante para intervenir en este acto por resultarme difícil rechazar una propuesta cuando procede, como en este caso, de un amigo entrañable de muchos años como Francisco Reyes, con una acreditada labor ininterrumpida y admirable en esta Real Sociedad, ahora estimulada por una nueva etapa ilusionante con otro director, José Joaquín Díaz de Aguilar.

Influyeron además para corresponderle dos factores no menos importantes: mi estrecha relación de amistad igualmente con Sergio Aguiar, y el encuentro profesional que he tenido en el pasado remoto y reciente con miembros de la familia Leacock en sendas ocasiones. Con David J. Leacock y dos de sus hijos: con el conocido cineasta Philips, contacto en el que su padre hizo de intérprete (año 1973 del siglo pasado), y no hace mucho tiempo, con Martha, la única superviviente, residente hoy en Escocia, pero que de vez en cuando vuelve a Gran Canaria para evocar su infancia en el Norte de nuestra isla, donde todavía conserva parte del legado de su padre, y algunas amistades, como las de los dos autores de esta biografía de su padre.

De hecho, ambos, Sergio y Augusto, hicieron un viaje a Escocia para recopilar documentación e impresiones de la propia Martha, en casa de ésta.

Lástima que haya trascendido sólo una entrevista concedida por David J. Leacock para hablar de su llegada a Canarias y la visión de la realidad a la que enfrentó su sueño empresarial. Tal entrevista fue localizada por Sergio Aguiar en un ejemplar del desaparecido periódico El Eco de Canarias, con fecha 25 de julio de 1964.

En ella David J. Leacock es definido y destacado como “el hombre enamorado de su tierra adoptiva que gracias a su iniciativa privada más puestos de trabajo había creado en Gáldar y Guía”.

Cuenta él su impacto inicial con el transporte de la fruta en camellos hasta su llegada al muelle para embarcarla. Se muestra satisfecho de su contribución al mantenimiento del viejo dique de Sardina del Norte. Lamenta la extinción progresiva del “toro de Gáldar”, de gran utilidad entonces para arrastre del transporte, y adelanta su ambicioso proyecto de una red de tuberías para bajar el agua de la cumbre a los cultivos de costa. También revela su total sintonía con los análisis de Manuel Bermejo para el desarrollo agrícola y ganadero de la comarca. Y aprovecha Mr. Leacock para dejar claro su pensamiento al respecto: “Necesitamos ofertar en el mercado frutas y verduras de primera calidad, para cuyo cultivo es preciso estiércol bueno. Promover la crianza de ganado vacuno con pastos de calidad para lograr buena carne y leche, a precios asequibles”. Finaliza nuestro personaje inglés efectuando un llamamiento a los canarios y autoridades “a mecanizar las fincas de forma radical y total, introduciendo modernos sistemas científicos de cultivo”. Una tarea en la que fue un verdadero avanzado de su tiempo, como así recoge y describe el libro firmado por Sergio Aguiar y Augusto Álamo.

¿Pensamiento político de Mr. Leacock? “Era mitad socialista y mitad comunista”, me respondió rotunda su hija Martha durante la conversación que mantuvimos hace pocos años en Sardina del Norte para ser reproducida un domingo en el periódico LA PROVINCIA-Diario de Las Palmas. La foto de portada de aquel día no podía ser más elocuente: Martha sentada con un ramo de flores junto a la tumba de su padre inolvidable, en el cementerio de La Atalaya de Guía.

Por cierto, la sencilla tumba de David J. Leacock contrasta y se halla junto al mausoleo de José Samsó, destacado militar y general monárquico, que fue comisionado para inspeccionar las condiciones de los prisioneros de la Primera Guerra Mundial en Europa, como representante de España, país neutral en el conflicto.

Ambos personajes, Leacock y Samsó, compartieron metas comunes para impulsar la agricultura canaria y potenciar la apertura de mercados en el exterior. Tras crear la primera cooperativa en 1922, Samsó, de ascendencia catalana, promovió el Consejo Regulador de la Exportación de Plátanos.

Curiosamente, su ideología política conservadora no fue obstáculo para sellar una amistad duradera con David J. Leacock, desde el mutuo respeto que ambos se profesaban. Toda una lección de civismo y convivencia la de ambos, anteponiendo el interés colectivo al individual, a diferencia de lo que sucede en este tiempo actual tan convulso en casi todos los órdenes con muchos de nuestros personajes públicos descalificándose permanentemente en pandemia y sin pandemia. Y nada digamos del vertedero incontrolable de determinadas redes sociales, alentadas a través de la nueva tecnología.

Es oportuno recordar que entre los títulos editoriales que ha producido Sergio Aguiar antes que este de Mr. Leacock, figura uno sobre José Samsó, lanzado por editorial Mercurio.

Para no caer en la tentación de irme por los cerros de Ubeda con otras disquisiciones, según “uso y costumbre” de los que ya sumamos unos cuantos años, ofrezco rápidamente una pincelada o perfil de nuestro amigo y autor de la biografía sobre David J. Leacock y su familia, junto a Augusto Álamo.

Sergio nació en Guía de Gran Canaria en 1966. Se licenció en Filología Hispánica por la universidad de La Laguna. Es especialista en Análisis y Diseño de Sistemas de Gestión Documental.

Desde el año 2001 ejerce como técnico del Archivo y Biblioteca Municipal de Guía. Es miembro de la Asociación de Archiveros de Canarias.

Por diversas razones, especialmente de amistad, reconozco que no soy yo el más indicado para catalogar la solvencia de Sergio Aguiar como investigador. Prefiero por consiguiente remitirme al juicio certero y brillante que hizo de su trabajo semanas atrás, con total independencia, el profesor Juan Ferrera Gil en el digital Infonorte, sin la menor sospecha de que exista una relación o connivencia entre ambos, salvo la atribuible conexión que podría darse entre un autor y un lector:

“Sergio Aguiar da muestras sobradas de trabajo efectivo y realizado, de esfuerzo constante que se confunde con la pasión investigadora, donde la seriedad y eficacia han encontrado por fin su sitio verdadero –escribe el mencionado profesional de la docencia-. (…) Es –añade- un auténtico valedor de la historia, de los legajos oficiales y de todos aquellos documentos que hablan de momentos pasados que resultan muy significativos, más que nada por su consideración de papeles vivos en un mundo que los intenta olvidar, (o, incluso, en algunos casos, secuestrar”.

El articulista se deshace en estos reconocimientos, tras haber leído la obra dedicada a David J. Leacock, y otra –la última- sobre el filólogo guiense, Miguel Santiago, afincado en Madrid, donde falleció hace cincuenta años, después de haber sido uno de los discípulos predilectos de Ramón Menéndez Pidal. Ambas publicaciones lucen la firma de Sergio Aguiar como denominador común.

Acabo pidiendo perdón a todos por mi extensión y saltarme la escaleta. Admito que es irrefrenable mi afán de compartir información que considero de interés en cuanto a hombres o mujeres que forman parte de nuestra historia canaria como algunos de los ya citados. Sorry, diría Mr. Leacock.

Cedo ya la palabra a Sergio Aguiar, verdadero protagonista de este acto. Muchas gracias”.

Félix Delgado, historiador: “Es un escritor comprometido con la sociedad canaria, que ponderó la importancia de lo humano, y la peligrosidad de mercantilizar lugares, relaciones e ideas”

Félix Delgado, historiador: “Es un escritor comprometido con la sociedad canaria, que ponderó la importancia de lo humano, y la peligrosidad de mercantilizar lugares, relaciones e ideas”

La Biblioteca Insular grancanaria ofrece una muestra del legado documental del autor lanzaroteño, tras el centenario de su nacimiento, incluyendo su peripecia vital en las minas de Bélgica

“Leandro Perdomo Spínola (Arrecife, 1921-Teguise, 1993) es uno de los periodistas y escritores importantes de Canarias de mediados de siglo XX”, destaca con rotundidad Félix Delgado López, historiador y comisario de la muestra que ayer fue inaugurada en la Biblioteca Insular grancanaria con gran parte del legado documental del autor lanzaroteño, tras cumplirse el centenario de su nacimiento en 2021.

Félix Delgado, Sara Bermúdez, Francisco Hernández y Herminia Fajardo, ayer junto al retrato de Leandro Perdomo, realizado por su hijo Manuel Perdomo/A.M.

Félix Delgado, Sara Bermúdez, Francisco Hernández y Herminia Fajardo, ayer junto al retrato de Leandro Perdomo, realizado por su hijo Manuel Perdomo/A.M.

Al margen de sus aportaciones periodísticas y cabeceras propias, publicó media docena de libros: “Diez cuentos” (1953), “El Puerto de La Luz” (1955), “Nosotros los emigrantes” (1970), “Lanzarote y yo” (1974), “Desde mi cráter” (1976) y “Crónicas isleñas” (1978).

Manolo Millares, César Manrique y Julio Viera ilustraron portadas de algunas de sus obras, según testimonia la exposición abierta al público hasta el 7 de octubre, con un recorrido por la vida y producción literaria del protagonista. La iniciativa cuenta con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria, ayuntamiento de Teguise, el Archivo Histórico y el Pacto por la Lectura y la Escritura de Gran Canaria, además de la Fundación César Manrique y la familia de Leandro Perdomo.

Luego de examinar un recorrido por su vida y su obra, parece existir consenso generalizado en muchos de sus seguidores para concluir que el personaje lanzaroteño era “un libertario, amante de la integridad y eterno inconformista”. La opinión de Félix Delgado no se aleja de este juicio, matizando que “ciertamente se ha dicho que fue un hombre íntegro, de hechos e ideas parejas. También una persona buena, siempre atenta a generar el bien”.

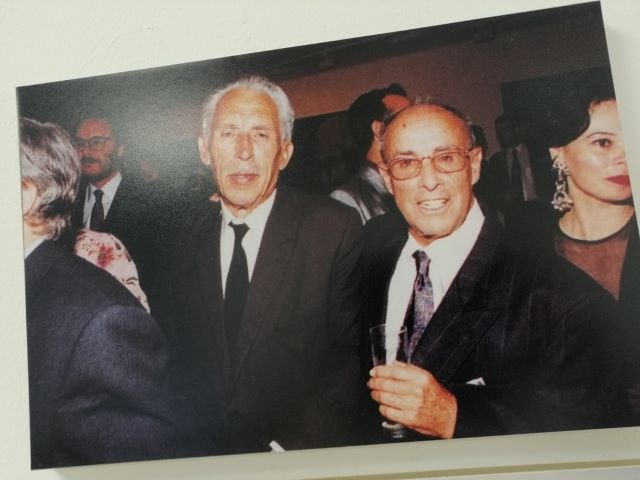

Leandro Perdomo Spínola con César Manrique

Leandro Perdomo Spínola con César Manrique

El historiador y comisario pone su énfasis en la primera entrega relevante de Leandro Perdomo: “Con ´Pronósticos´ promovió, en un momento de posguerra y dictadura, una plataforma que podía recoger problemas y mejoras que necesitaba la isla, y que sirvió de lugar donde desarrollar la vocación y creatividad de periodistas y escritores.

En este sentido fue muy importante porque acogió la participación de literatos como Ventura Doreste, José María Millares…“Diez Cuentos” o “El Puerto de la Luz” son ejemplos de su impulso creativo, piezas cortas donde ahondó en varios lugares de Las Palmas, o en tipos humanos”.

Agrega y explica cómo Gran Canaria constituyó un estímulo para su crecimiento vital y cultural: “Arrecife era una población pequeña, con poco movimiento social y cultural.

Las Palmas de Gran Canaria era un puerto comercial, con una población mayor, lo que le prometía más publicidad y lectores para su cabecera y escritos, y además era un lugar donde había más estímulos intelectuales y donde pudo colaborar con escritores o artistas como Manolo Millares”.

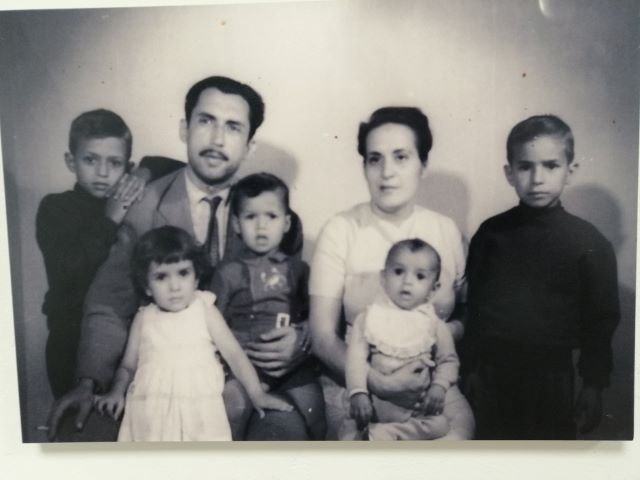

Leandro Perdomo Spínola con su esposa Josefina Ramírez y cinco de sus seis hijos

Leandro Perdomo Spínola con su esposa Josefina Ramírez y cinco de sus seis hijos

Definido con ideología de izquierda, sus textos expresan una crítica solapada a la dictadura de su época: “Leandro Perdomo ha dejado escrito que en la España de los años cincuenta no había libertades, ni trabajo -recuerda ahora Félix Delgado-. Por sus venas corría la emigración como una solución. Su familia había ido a América, pero para los españoles Europa aparecía como un lugar moderno, propicio para el desarrollo social e intelectual. Tras contraer matrimonio, y con varios hijos (tuvo seis), igualmente le debió parecer como un sitio donde probar fortuna para solventar problemas económicos. Había un convenio entre Bélgica y España para trabajar en las minas. Y se acogió al mismo”. A los dos años de su actividad en los yacimientos de San Quintín y del Goufre tuvo que abandonar a consecuencia de una bronquitis que le diagnosticaron.

Al principio se trasladó sin su familia para trabajar en el fondo de la tierra, relatando después la dureza de la experiencia. Con el tiempo se le unieron su mujer e hijos. Consiguió permiso para desarrollar su profesión, e impulsar otra cabecera: “Volcán”, que se distribuyó no sólo en Bélgica, también en Holanda y Alemania. “Gracias al estimulo de intelectuales emigrantes lograría dar voz a los problemas y soluciones que les acuciaban, significando un soporte que los enriqueció culturalmente”, resalta el historiador y coordinador de la muestra.

“Cuando vuelve de Bélgica en 1968, Lanzarote ha cambiado mucho –cuenta-. Sobre todo se percata que hay una mutación económica con el desarrollo del turismo y la paulatina caída del mundo rural y pesquero. Asimismo, registra un crecimiento demográfico y una transformación social y cultural. Con la democracia pudo intuir que había mayores oportunidades para ejercer la libertad de expresión y pedir derechos y deberes. Leandro asume su papel de escritor comprometido con el desarrollo y mejora de la sociedad canaria”.

No duda en reflejar en sus libros y artículos periodísticos siguientes “el ponderar la importancia de lo humano, y la peligrosidad de la mercantilización de lugares, relaciones e ideas -subraya Félix Delgado-, a la vez que aboga paralelamente por la elaboración de una mitología insular anclada en la memoria”.

La inauguración de la muestra concitó ayer en la sala de la Biblioteca Insular grancanaria la presencia y las intervenciones de la concejala de Archivo, Patrimonio, Biblioteca y Juventud del municipio de Teguise, Sara Bermúdez Aparicio, el cronista oficial de la misma villa, Francisco Hernández Delgado, la periodista Herminia Fajardo, vinculada a la familia de Leandro Perdomo, además del comisario del evento, Félix Delgado López.

Todos ellos coincidieron en congratularse con esta apuesta institucional que potencia la divulgación y conocimiento de la trayectoria y trabajos de este sobresaliente literato canario del pasado siglo, enraizado en la saga de los Spínola, conocida estirpe familiar de Lanzarote por su mecenazgo en pro de la cultura.

*Publicado en La Provincia el 3 de septiembre de 2022.

Sergio Aguiar Castellano, autor de su biografía, y Elena Santiago, prologuista, ponen énfasis en la entrega y rigor profesional del personaje como investigador, archivista y bibliotecario

Menéndez Pidal, Agustín Millares Carló y Antonio Rumeu llamaron la atención en el pasado sobre su laboriosidad, en particular con la historia de Canarias

El teatro-cine Hespérides de Guía fue escenario el pasado jueves 28 de julio de la presentación de la biografía “Miguel Santiago Rodríguez, pasión por la historia de Canarias”, escrita por Sergio Aguiar Castellano, a propuesta del ayuntamiento del municipio norteño, en concreto de su concejala de Cultura, Sibisse Sosa, y prólogo de Elena Santiago, doctora en Historia del Arte y bibliotecaria, hija del ilustre biografiado. Ésta trazó una emotiva semblanza de su padre, recordando los orígenes y fuerte vinculación durante toda su vida con su ciudad natal, pese a la distancia física permanente por su establecimiento y trabajo en Madrid desde que culminó su formación en la entonces Universidad Central (hoy Complutense) de la capital española. “Siempre llevó a Guía y Canarias en su corazón allá dónde estaba”, destacó.

El teatro-cine Hespérides de Guía fue escenario el pasado jueves 28 de julio de la presentación de la biografía “Miguel Santiago Rodríguez, pasión por la historia de Canarias”, escrita por Sergio Aguiar Castellano, a propuesta del ayuntamiento del municipio norteño, en concreto de su concejala de Cultura, Sibisse Sosa, y prólogo de Elena Santiago, doctora en Historia del Arte y bibliotecaria, hija del ilustre biografiado. Ésta trazó una emotiva semblanza de su padre, recordando los orígenes y fuerte vinculación durante toda su vida con su ciudad natal, pese a la distancia física permanente por su establecimiento y trabajo en Madrid desde que culminó su formación en la entonces Universidad Central (hoy Complutense) de la capital española. “Siempre llevó a Guía y Canarias en su corazón allá dónde estaba”, destacó.

En su turno previo de palabra, la concejala de Cultura había apuntado en la apertura que la biografía objeto de presentación “es un libro que habla de libros”, parafraseando a Umberto Eco, “para acercarse –dijo- a esta hermosa obra de Sergio Aguiar sobre un guiense excepcional que dedicó su vida a los libros”.

El texto literal del resto de su discurso se reproduce seguidamente:

“Es un libro que habla del hombre que amaba los libros y el amor se convirtió en obsesión. Obsesión por contagiar ese amor a todos nosotros. Un libro entre las manos de cada niño, de cada joven, de cada adulto. El libro que descubre la mayor aventura del ser humano, encerrado en el misterio silencioso y cósmico de una biblioteca. La Biblia, que en griego significa “los libros”, ha hollado el camino de la sabiduría; y tras ella han caminado millones de ojos: papiro a papiro, página a página; hombre a hombre, mujer a mujer que, voraces, han descubierto el mundo, el universo, el cosmos (se han descubierto a sí mismos, ya digo), sin salir de la pared protectora y amante de la biblioteca…y de ahí al mundo, sabiendo que ya sabes dar el primer paso, poniendo un pié delante del otro con la curiosidad del que ya lo ha leído en un bellísimo libro. Un “deja vu” que descubre lo que previamente se ha presentido en la lumbre amorosa de la biblioteca”.

“Miguel Santiago que, en palabras de su hija, Elena Santiago Páez, “fue un gran hombre que intentó disimularlo toda su vida”, se nos descubre ahora en esta maravillosa biografía de Sergio Aguiar, como un obrero sin hora de suelta, obsesionado porque, al final de la jornada, tuviera a un hombre o a una mujer; a un niño o a una niña, enamorado (encandilada) por la historia de nuestra tierra, por la historia de todas las tierras… por todas las historias. Tan grande y generoso era, que (lo dice Elena) “ compartía sus conocimientos sin pedir nada a cambio”. Sólo pedía, imaginamos, que todos los conocimientos fueran compartidos por todos los seres humanos.

Pedro Lezcano, en un discurso donde inauguraba un colegio que lleva su nombre, decía que “dentro de diez años, los alumnos que estudien en este colegio, no sabrán quién fue Pedro Lezcano”.

Miguel Santiago da nombre a un colegio de nuestra ciudad y a nuestra querida, bellísima y rica biblioteca, por supuesto…pero no sabemos quién fue, ni qué supuso para nuestra ciudad y para nuestra tierra. Hasta ahora… Ya no tenemos excusa. En este libro (¡siempre el libro, que nos eleva sobre nosotros mismos!), Sergio Aguiar escudriña la obra de nuestro Miguel Santiago.

Transita por la vida del genial guiense desde su nacimiento hasta su muerte en 1972. Es el tránsito por el alumno sobresaliente de magisterio; de la tierra abandonada de Dios de aquel Tasarte de 1925, donde, sin embargo se le recuerda con el cariño del primer maestro. Es su tránsito sobresaliente por la Universidad Central de Madrid (hoy Universidad Complutense). Es el camino que recorrió por la Biblioteca Nacional. Es su obsesión porque nuestra ciudad de Guía contara con una biblioteca pública. Es tanto y tan grande lo que hizo este maestro de maestros, este intelectual que se escondía de su intelectualidad que debemos leer hasta la última página de este hermoso y esclarecedor libro de Sergio sobre nuestro gran vecino.

Mi despacho de la concejalía de Cultura está al fondo de la biblioteca Miguel Santiago, que ahora se me antoja más bonita. Vivo y trabajo rodeada por el olor a pólvora de la batalla de Waterloo, por el sonido tintineante de las espadas de “los tres mosqueteros”; por el dulce olor de los versos de Manuel González Sosa.

Mi despacho está en la biblioteca Miguel Santiago y su nombre llena hoy cada rincón, cada estantería de un edificio que construimos nosotros, pero que, escarbando, vemos los cimientos del hormigón de su amor por nuestra ciudad y su obsesión porque nos eleváramos sobre nosotros mismos con los libros que cuentan el universo. Mi despacho de la biblioteca es un universo maravilloso alumbrado por la estrella (la estela) de nuestro amigo, vecino y universal Miguel Santiago.”

Sibisse Sosa concluyó recordando que “hace cincuenta años, Miguel Santiago abandonaba este lugar para habitar, junto con los más grandes, el olimpo donde todavía se tiene en pie la Biblioteca de Alejandría, leyendo los papiros que se negaron a arder, y junto con San Agustín, quien decía que “cuando rezamos hablamos con Dios, pero cuando leemos es Dios quien habla con nosotros”.

SERGIO AGUIAR: “LUCHADOR DESDE LA INFANCIA”

Por su parte, Sergio Aguiar Castellano explicó que el origen de este estudio nace cuando en los primeros meses de este año 2022, la concejal de Cultura, Sibisse Sosa Guerra, le comenta que por qué no hacía un estudio biográfico como el que el año pasado elaboraron sobre el poeta Manuel González Sosa, ya que este año 2022 se cumplen los cincuenta años del fallecimiento de don Miguel, pues murió el 31 de diciembre de 1972. Con el objetivo de profundizar y dar a conocer a este personaje tan vinculado a la historia del municipio, pero a la vez poco conocido por las generaciones actuales.

“Tomamos entonces el testigo que la concejal nos daba y después de meses de intensa y fructífera investigación hoy presentemos el resultado de la misma”, precisó.

El autor de la biografía ofreció seguidamente una serie de consideraciones y análisis sobre su trabajo, que también reflejamos íntegramente a continuación:

“Quiero destacar que sin la ayuda de la familia de don Miguel, especialmente de su hija Elena este libro no hubiese sido posible editarlo. Agradezco enormemente a Elena el que me haya abierto las puertas de su Casa en Madrid para consultar el archivo familiar y su generosidad para que muchísimas fotos del álbum familiar que atesoraba su padre, ahora podamos verlas en este libro. Gracias también Elena por tu prólogo.

Mi más sincero agradecimiento a Pura y Olga, sobrinas de Miguel Santiago por compartir sus recuerdos y vivencias. A Olga María Robles Roque por su entusiasta ayuda.

Este libro se lo he querido dedicar a los archiveros/as-bibliotecarios/as del mundo, cuyo trabajo es vital para conocer nuestras raíces. Es por ello que agradezco a Blanca Calvo y Ramón Salaberría, bibliotecarios, la transcripción del viaje que en 1934 realizó Miguel Santiago por las islas Canarias.

A Luz Marina Acosta Peñate, responsable del Archivo de la ULPGC la información de la etapa de estudiante de Miguel en Las Palmas. Y a Natalia Domínguez Medina bibliotecaria de la Biblioteca Insular de Gran Canaria por su ayuda donde se conserva el Fondo de Miguel Santiago. A Antonio Medina Medina, profesor de la UNED, e inspector de Educación por atender mis consultas. A Eugenio Aguiar González por su dibujo para ilustrar el libro. A Sebastián Vega antiguo director del colegio Miguel Santiago por algunas de las fotos que ilustran el libro

Y como no podía ser menos, porque la tengo en nómina pero sin sueldo, a María Teresa Ojeda Guerra, eternamente agradecido por su ayuda en las correcciones de mis trabajos. Por último, mi más sincero agradecimiento a Carmelo Santiago Casañas, editor de Edigeca (Editorial Genealógica Canaria), por el cariño, esfuerzo y trabajo que ha puesto por la edición del libro.

El libro que presentamos está estructurado de la siguiente manera:

El libro que presentamos está estructurado de la siguiente manera:

Un preámbulo del alcalde de Guía, don Pedro Rodríguez Pérez, al que agradecemos su colaboración. El prólogo de Elena Santiago Páez y a continuación diversos capítulos en el que analizamos la vida de este guiense de manera cronológica.

Yo destacaría de Miguel Santiago su absoluta entrega por lo que hacía, sus textos, que hemos transcrito, resuman convicción y entereza. Fue un luchador desde su más tierna infancia y pese a su origen humilde, llegó a ser una muy estimada y relevante personalidad en el mundo académico y cultural de su época.

Siempre me ha llamado la atención como la inmensa mayoría de los hijos de la burguesía agraria de Guía y de la comarca, de su época, apenas se preocuparon por adquirir formación, conformándose con una vida anodina, a pesar de los recursos económicos que la agricultura de exportación, plátanos principalmente, produjo durante décadas.

Sin embargo Miguel Santiago, ayudado por su familia, tuvo una voluntad férrea para superar una vida carente de amplitud de ideas instalada en aquella sociedad. Los que lo conocieron hablan de él como muy estudioso, humano, ameno, circunspecto, cordialísimo, muy erudito y ponderado.

Tuvo la suerte de contar estudiando en la Universidad Central de Madrid con profesores de primera línea, con los que mantuvo a lo largo de su vida una estrecha colaboración. Fue discípulo muy estimado de Ramón Menéndez Pidal, Agustín Millares Carló, Américo Castro, Dámaso Alonso, entre otras relevantes personalidades.

Don Ramón Menéndez Pidal dirá de el: “ Su pasión por la historia de la tierra nativa queda bien de manifiesto en su notable “Biblioteca Canaria”, donde acaso lo más valioso sea la serie interminable de manuscritos y documentos copiados personalmente por Miguel Santiago o bajo su dirección y acotación previa, en una tarea tan agotadora y laboriosa que precisa calificar de auténticamente benedictina […] la historia española, y en particular la de Canarias, está en deuda de gratitud con Miguel Santiago. Su esfuerzo y diligencia merecen toda clase de elogios y plácemes”.

En este pequeño texto creemos que don Ramón describe la personalidad de Miguel Santiago, en el que sin duda destaca el tesón, disciplina y laboriosidad de nuestro ilustre paisano. Contó con la ayuda económica del Ayuntamiento de Guía para sus estudios universitarios en Madrid, vuelve cada vez que puede a su ciudad natal y no se olvida de su terruño

Yo destacaría su gran interés para que Guía contara con una biblioteca. Es por ello que en 1932 empiezan sus primeras gestiones, que culminarán en 1935, cuando se inaugura el 18 de agosto dentro de los actos programados en las fiestas de la Virgen.

De esta biblioteca situada en el conocido como Ayuntamiento Viejo, en la calle Pérez Galdós, junto al Mirador-Torreón del callejón de León, nos hablaba nuestro gran poeta Manuel González Sosa, que por entonces tenía 14 años, el cual cuando recordaba su infancia y juventud en Guía, hablaba de la lectura de aquellos libros que tuvo la oportunidad de leer en la Biblioteca municipal, conseguida por Miguel Santiago.

No es casual que la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas, del gobierno de la Segunda república, pensara en Miguel Santiago para llevar a cabo una visita, más que de inspección, de apoyo a los municipios de las Islas Canarias que habían solicitado o querían tener una biblioteca, y ayudarles en las gestiones administrativas y técnicas necesarias que impulsasen su creación.

Aprovechando el viaje de novios para que sus padres conocieran a su reciente esposa (se había casado en Murcia con su compañera de estudios Elena Páez en Septiembre de 1934), a finales de ese mes llega a Gran Canaria y al día siguiente de llegar a Guía, emprende un periplo por siete de las islas, en coche, en barco, en burro y a pié.

Aunque el informe que redactó para la Junta de Intercambio era ya conocido al haber sido publicado en 2011 por los bibliotecarios Blanca Calvo y Ramón Salaberría en la revista “Educación y Biblioteca”, se ha incluido completo en este libro dado su enorme interés para Canarias desde un punto de vista, no sólo bibliotecario, sino también geográfico, sociológico y etnográfico pues incluye interesantísimas descripciones, la mayoría muy bellas, sobre los paisajes, los pueblos, los cultivos, los trajes y las costumbres de las gentes que ha visto en su recorrido.

La lectura de su periplo por las islas visitando los municipios interesados en contar con biblioteca son una radiografía de la Canarias de los años 30 del pasado siglo. Se me antoja como un documental con una riqueza informativa impresionante.

Por ponerles un ejemplo, de nuestra ciudad dice: Guía es la cabeza de Partido Judicial de la mitad aproximadamente de la Isla, con Notaría, Registro de la Propiedad, 19 escuelas públicas, dos privadas y, además, un colegio de Segunda Enseñanza titulado “Doctora Montesori”; dos casinos de instrucción y recreo; estación telegráfica, telefónica y postal; en fin, uno de los más importantes núcleos de población de la provincia de Las Palmas, que da un gran contingente de estudiantes y gentes muy aficionadas a la lectura.

Es un pueblo limpio, bien urbanizado, centro de la Región del Norte de Gran Canaria y que se puede citar como típico en la caracterización del tipo y costumbres canarias. Em su término, y aun en la misma ciudad, se conservan con cariño las tradiciones seculares: en el vestido, especialmente de la mujer, la mantilla canaria, de lana, blanca para las solteras y jóvenes en general y negra para las mayores y las que llevan “hábito”; esta prenda se usa para ir a la Iglesia y a las visitas. En el campo, las trabajadoras (la mujer cultiva la tierra auxiliando al hombre), llevan vestido hasta la cintura, “saco” o blusa de la cintura al cuello y pañuelo a la cabeza, típicamente atado.

Características son las rondas o serenatas a las jóvenes dadas por los mozos, con acompañamiento de guitarra, bandurria y “requinto” o “timple” y en las que se cantan las melodiosas “folías”, las cadenciosas “isas” y las armoniosas “malagueñas canarias”, que componen lo más típico de los cantos canarios, juntamente con el “arrorró”, canto de cuna que entona la madre para arrullar a su hijo.

Típicas son también las reuniones o “juntas” de vecinos para ayudarse mutuamente en ciertas labores extraordinarias, principalmente en las “peladas” u operación de quitar las hojas a las panochas o “piñas” de maíz, y en los acarreos de piedra para construir muros o casas, y con motivo de las cuales se canta, se come y bebe alegremente.

En cuanto a alimentos, son característicos de toda esta región y como fundamental el “gofio” o harina de maíz tostado; los “sancochos” o patatas guisadas con pescado salado, los “cochafiscos” o maíz tierno o duro tostado para comer sin moler, el “frangollo”, etcétera.

Mucho más se pudiera decir de esta región respecto a trabajo, lenguaje, creencias, tradiciones, etcétera, pero haría demasiado largo este comentario.

Como ven, se trata de un informe completísimo que aporta información de lo más variada, de la vida y sociedad de aquellos años. Blanca Calvo y Ramón Salaberría, los bibliotecarios citados han manifestado que “los viajes de Miguel Santiago se dan en unas Islas Canarias con un índice de analfabetismo superior al 60% (de los más elevados a nivel nacional) y donde el caciquismo es una característica de la política. Por esos caminos circula el inspector Miguel Santiago convencido de que una biblioteca es una herramienta de mejora para una comunidad. Son sus años bibliotecarios, de bibliotecas públicas; luego, terminada la guerra, serán los del bibliotecario erudito, del bibliotecario bibliógrafo, del bibliotecario investigador, de la inmersión en el trabajo e investigación como salvavidas en un contexto de aniquilación de sueños de justicia social.

A partir de los años 40 del pasado siglo, Miguel Santiago comenzará una muy fructífera tarea de investigación sobe la Historia de Canarias, buscando y rebuscando todos aquellos documentos que de Canarias se conserven en los archivos de España y otros países.

Fueron años de un trabajo ímprobo, de miles de horas de su vida para dar a conocer nuestra historia, sin esperar nada a cambio, de una generosidad impagable. Su labor en la revista publicada por la Casa de Colón, Anuario de Estudios Atlánticos, fue inmensa. Le dedicó muchas horas y mucho trabajo desde el momento de su creación en 1955, junto con Rumeu de Armas, hasta su muerte, no sólo por ser el secretario técnico y tener que ocuparse de la edición de la revista en Madrid, sino en la búsqueda de información para elaborar su Bibliografía atlántica, especialmente canaria, teniendo en cuenta los medios de que entonces se disponía para localizar, a nivel mundial, la bibliografía que apareciera sobre Canarias.

Termino reiterándoles las gracias por su presencia. Esperando que si tienen la oportunidad de leer el libro, este les ayude a conocer la figura extraordinaria que fue Miguel Santiago Rodríguez”.

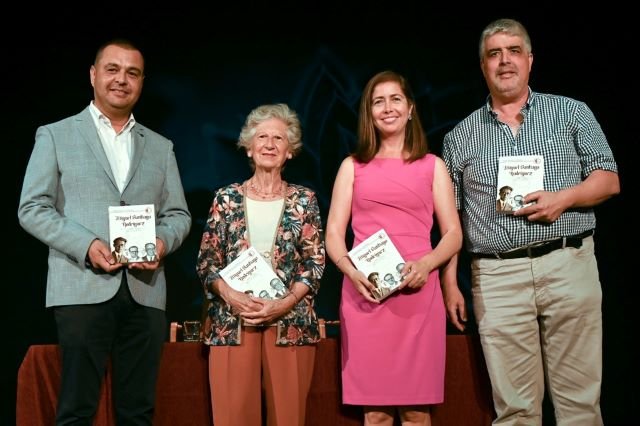

Foto central: Pedro Rodríguez, Elena Santiago, Sibisse Sosa y Sergio Aguiar

El maestro que nacido en Gáldar, dejó su huella educativa en La Aldea, Agaete y Guía, su lugar de residencia

Irradiaba un amor extremo por la vida, anclada ésta en la Educación y en la Cultura

Entre las acertadas iniciativas promovidas recientemente por el Casino de Gáldar con motivo de su 175 aniversario ha estado la velada musical de homenaje a Pepe Mejías (marzo de 1942-marzo de 2021), apenas quince meses después de su fallecimiento en una clínica de la capital grancanaria, cuando estaba a punto de cumplir 79 años. Su muerte fue sentida particularmente en cuatro municipios en los que dejó su huella de docente vocacional, amante de la cultura y el deporte: en la Ciudad de los Guanartemes, lugar de su nacimiento; en Guía de Gran Canaria, donde fijó su residencia tras contraer matrimonio con Luz Marina en 1972; en La Aldea de San Nicolás, su primer centro escolar como maestro, y en Agaete, la villa en la que, además de ser distinguido como Hijo Adoptivo en 2006, ejerció la enseñanza durante décadas hasta jubilarse, al cumplir 60 años.

La velada musical del fin de semana en su memoria se tradujo en una demostración masiva de afecto a la figura desaparecida. Contó con la presencia de su viuda, Luz Marina, que recibió un cuadro de manos de Antonio Bolaños, presidente de la entidad, con la imagen de su esposo, obra de Chary de Alba. Al homenaje se sumaron el hermano menor, Luis Mejías, y un plantel de amigos que ofrecieron lo mejor de su calidad artística en correspondencia al apoyo que Pepe Mejías les dio en los inicios de sus carreras. María Nati Saavedra, Aridia Ramos, Puri Calcines, Antonio Marín, Mery Ojeda, Chary de Alba, Crisol Estévez, Ana Gil, Antonio Sosa y Néstor León protagonizaron emotivas actuaciones, con Iván Brito y Eduardo Corcuera al piano.

“Pepe fue un protector de valores musicales”, había remarcado en la presentación del acto su fiel colaborador y amigo desde la infancia, Juan Carlos Sosa. Enumeró otros rasgos de su personalidad como su alergia a honores y distinciones: “Las aborrecía muchísimo. Amaba la sencillez. Era gran observador y agudo cronista, con retranca, dejando siempre su impronta. No fue un hombre cualquiera. Su huella es indeleble. Pepe tiene que estar orgulloso de lo que sembró porque ha germinado”.

“Pepe fue un protector de valores musicales”, había remarcado en la presentación del acto su fiel colaborador y amigo desde la infancia, Juan Carlos Sosa. Enumeró otros rasgos de su personalidad como su alergia a honores y distinciones: “Las aborrecía muchísimo. Amaba la sencillez. Era gran observador y agudo cronista, con retranca, dejando siempre su impronta. No fue un hombre cualquiera. Su huella es indeleble. Pepe tiene que estar orgulloso de lo que sembró porque ha germinado”.

La deriva musical de Pepe tuvo su origen en el propio ambiente familiar. Su padre, Juan Mejías, además de regentar un taller de relojería en la calle trasera de la iglesia de Guía, que años después continuaría gestionando su hijo mayor, Juan, fundó la popular Orquesta Mejías, animadora de multitud de eventos grancanarios, incluso deportivos. Más de una vez sería convocada al viejo Estadio Insular para espolear a la afición en partidos trascendentales de la UD Las Palmas.

Los tres hijos varones fueron aleccionados en una educación musical. El mayor era pianista de la orquesta, y Pepe, vocalista del mismo grupo por un tiempo. Sin embargo, ya había dado señales de carácter en su niñez, rechazando al profesor de piano que le había asignado su padre, tras recibir las primeras clases. Alardeó el resto de su vida de ser un autodidacta de tal disciplina. Por cierto, con meritorio éxito entre la gente que le seguía y apreciaba.

“Contigo en la distancia” fue una melodía muy recurrente en su repertorio, con la que parecía levitar. Su icono sería siempre Frank Sinatra. Dirigió dos programas musicales en Radio Gáldar: “Extraños en la noche” y “La hiedra”, dedicado este último especialmente al bolero. Aunque gustaba de todos los géneros, incluida la bossa nova, tenía predilección por el jazz puro.

Cinéfilo absoluto, frecuentaba las salas y los estrenos poniendo fino oído a las bandas sonoras de las películas para luego ensayarlas en su piano con una habilidad admirable. En los últimos años era un habitual de la mejor cartelera del Monopol. Sus películas favoritas: “El Padrino” y “El silencio de los corderos”.

A lo largo de su trayectoria cultivó otras pasiones como el ajedrez y el fútbol. Impulsó las competiciones ajedrecísticas en el Noroeste, y resultaría clave en la creación del Club Caballo Blanco en Gáldar.

En fútbol, siendo la UD Las Palmas su principal referente como seguidor amarillo, curiosamente no le iba a la zaga en devoción su Ath. Bilbao, de cuyos futbolistas llegó a ser anfitrión en los años 60 y 70 del pasado siglo, desarrollando una relación de profunda amistad con Iríbar, Uriarte e Iñaqui Sáez. En la primera ocasión que tuvieron, los trasladó a Arucas para una ofrenda floral en el cementerio donde descansaban los restos de Tonono, con anterioridad compañero de los bilbaínos en la selección española.

La andadura de Pepe Mejías en su diversidad de facetas parece irradiar un temperamento y amor extremo por la vida, anclada ésta en la cultura, en el conocimiento y la educación exquisita. La lectura, otra de sus adicciones, contribuyó a que tuviera una visión amplia de la realidad para juzgarla con equilibrio, esperanza y hasta con alegría. No en vano, uno de sus últimos libros de cabecera era “¡Pues vaya”, de P.G. Wodehouse (1881-1975), autor británico de las mejores novelas cómicas de su tiempo porque “su mundo idílico no pasará nunca y lo ha creado para que vivamos y nos divirtamos en él”, como anotó un crítico londinense. Es el mundo que posiblemente amaba también Pepe Mejías y por el que lucharía.

—————-

*Publicado en La Provincia el 6 de julio de 2022.

Detenido por los sublevados durante la guerra civil del 36, compró su libertad y la de su familia para volver a Londres

«David J. Leacock fue uno de esos británicos que trajo un tipo de agricultura nueva y fue probablemente en su momento la persona más impresionante en el sector». El botánico y director del Jardín Canario, David Bramwell (Liverpool, 1942-Las Palmas de GC, 2022) definió así a su compatriota y personaje, recién biografiado en una obra de casi 500 páginas, que será presentada el jueves próximo en el teatro consistorial de Gáldar. La ciudad norteña le había declarado hijo predilecto años atrás, y Guía rotuló con su nombre una de las calles del casco urbano.

Foto: David J. Leacock (c), testigo de la entrevista entre su hijo Philip, cineasta, y Amado Moreno, para Diario de Las Palmas en 1971/PACO LUIS MATEOS

Foto: David J. Leacock (c), testigo de la entrevista entre su hijo Philip, cineasta, y Amado Moreno, para Diario de Las Palmas en 1971/PACO LUIS MATEOS

La publicación alumbra de lleno por vez primera sobre la figura y la trayectoria en Canarias del empresario inglés que catapultó al sector agrícola canario, y contribuyó decisivamente a su modernización, en particular el cultivo de plátanos durante los siglos XIX y XX en la comarca Noroeste de Gran Canaria, tras fijar su residencia en Guía, donde hoy descansan sus restos.

La voluminosa documentación, tanto literaria como gráfica, ofrece una amplia mirada sobre la incesante actividad y vida apasionante de David J. Leacock, «un hombre republicano, mitad socialista, mitad comunista», como confesó su hija Martha Leacock Crawford en noviembre de 2017 a LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, durante unas vacaciones suyas en Sardina del Norte, dejando atrás por unos días el duro invierno escocés.

Sergio Aguiar: «Pasó un calvario para recuperar las propiedades que le habían sido embargadas tras ser perseguido»

El pensamiento político de izquierda del biografiado tuvo consecuencias. Al inicio de la Guerra Civil sería detenido y, posteriormente, forzado a abandonar Gran Canaria para regresar a Inglaterra, de donde no volvió hasta el año 1963. Durante aquella veintena de años que estuvo ausente de Canarias por no tener garantizada su seguridad tras la Guerra Civil, David J. Leacock protagonizó misiones internacionales en distintos países y ciudades como Belgrado y Ginebra, en calidad de comisionado por Naciones Unidas para la Agricultura, siendo acompañado de su segunda esposa, Florence Elizabeth, y Martha, su hija más pequeña.

Foto: Año 1935. Bertrand Russell, Premio Nobel de Literatura 1950 (i), sentado frente a David J. Leacock con su segunda mujer, Florence Elizabeth, y la madre de ésta, Marta Church, en la residencia guiense del empresario británico/LP-DLP

Foto: Año 1935. Bertrand Russell, Premio Nobel de Literatura 1950 (i), sentado frente a David J. Leacock con su segunda mujer, Florence Elizabeth, y la madre de ésta, Marta Church, en la residencia guiense del empresario británico/LP-DLP

Avatares importantes como su detención y puesta en libertad, y otros no menores que afectaron profundamente a su ámbito personal y al económico, son recogidos en la biografía aludida, que llega a las librerías ahora con el sello de la editorial Mercurio y las firmas del historiador y archivero municipal guiense Sergio Aguiar, y del ingeniero agrónomo Augusto Álamo. Ambos demuestran haber buceado en multitud de archivos de España, Inglaterra, Portugal y Estados Unidos para obtener un retrato fidedigno, vital y empresarial de David J. Leacock, incluyendo un desplazamiento al norte de Escocia, donde sigue viviendo Martha, la única hija superviviente.

El libro no se limita a describir el liderazgo del protagonista en el campo canario. También aborda su incursión en la selecta sociedad londinense de la época, gracias a los contactos de su primera esposa, Jessie Etchells, vinculada al ‘Círculo de Bloomsbury’, refugio de intelectuales y artistas. Nada extraño resultaría entonces que los Leacock alojaran en 1935 en su mansión de Becerril de Guía al literato y filósofo inglés Bertrand Russell, Premio Nóbel de Literatura quince años después.

La atractiva personalidad e influencia de la primera esposa de David J. Leacock serviría a éste de gran ayuda para proyectar su futuro, como pone de relieve la biografía. Ella, además, inspiró no hace mucho tiempo al escritor Javier Estévez una luminosa obra de teatro, con un pulcro texto literario centrado en el pensamiento, carácter, energía y empatía de Jessie.

De su matrimonio con DJ Leacock nacieron cuatro hijos. Los dos varones, Philip y Richard, alcanzaron notoriedad internacional en el cine y en las televisiones de Inglaterra y EE.UU.

Robert de Niro y Martín Scorsese, entre otros, lamentaron el fallecimiento en París, en 2011, de Richard Leacock, cuando estaba a punto de cumplir 90 años. Confesaron su reconocimiento por el trabajo excepcional de este compañero suyo como realizador técnico, aunque su prestigio como documentalista no era inferior, labor en la que brilló como militar de Aviación en Asia durante la II Guerra Mundial.

Foto: Estado actual de abandono y ruina de la antigua mansión de los Leacock en Guía, donde se alojó Bertrand Russell. | | PACO L. MATEOS

Foto: Estado actual de abandono y ruina de la antigua mansión de los Leacock en Guía, donde se alojó Bertrand Russell. | | PACO L. MATEOS

A Philip la fama le sobrevino en la dirección de títulos cinematográficos de Hollywood en los años 50 y 60, con actores de renombre, Steve McQueen, Shirley Amne Field y Robert Wagner (El amante de la muerte), o Dirk Bogarde (El jardinero español). También cultivó las series televisivas, dirigiendo Falcon Crest, Dinastía y El Virginiano, entre otras muchas.

Decisión cuestionable

La primera idea de David J. Leacock respecto al futuro de su patrimonio agrícola –con más de medio millar de trabajadores en cuatro municipios del Noroeste- era legarlo a sus hijos. Sin embargo, la voluntad de todos éstos por orientar sus vidas por otros derroteros –desveló una de las hijas al cabo de los años-, obligaría al patriarca a confiarlo a un reducido grupo de su personal más cercano. El paso del tiempo mostraría lo cuestionable de la decisión, tras el resultado decepcionante en la gestión de los herederos, extremo que no habría entrado en los cálculos del gran benefactor testamentario, fallecido en 1980.

Sergio Aguiar, firmante de la biografía, llama la atención sobre las variadas facetas del personaje estudiado: «Destacaría, de acuerdo a la tradición oral, su bonhomía, que se traducía como indica el término en afabilidad, sencillez y honradez en el carácter y en el comportamiento. David J. Leacock fue en el periodo de la Guerra Civil perseguido por los militares y civiles sublevados. Sus tierras eran muy apetecibles para un sector de la oligarquía agraria de la comarca. Fue detenido y tuvo que comprar su libertad y la de su familia con una generosa «ayuda» al ejército golpista. La presencia de un barco de guerra en las islas y la presión del cónsul inglés hizo posible su puesta en libertad. Pasó un verdadero calvario para recuperar sus propiedades que fueron embargadas, cerrándole además el acceso a los bancos españoles».

Foto: Los autores de la biografía, Augusto Álamo y Sergio Aguiar, en Escocia para citarse con Martha Leacock/ CATALINA RIVERO

Foto: Los autores de la biografía, Augusto Álamo y Sergio Aguiar, en Escocia para citarse con Martha Leacock/ CATALINA RIVERO

«En mi opinión, este estudio biográfico no es un capítulo cerrado, pues al tratarse de un personaje tan poliédrico, hay aspectos de su vida que aún son desconocidos, pero que ante la falta de fuentes documentales en España no se ha podido indagar», añade Aguiar.

Recuerda que los Leacock eran ante todo una familia de comerciantes de origen inglés, radicados en Madeira, que a finales del siglo XIX comenzaron a invertir en Canarias con motivo de la crisis de la filoxera en las vides de aquella isla. Con John Milberne Leacock expandieron los negocios a los cultivos de exportación que se daban en Canarias: plátanos, tomates y papas principalmente. Todo ello dentro del imperialismo económico inglés, muchas veces en manos de particulares, organizados en poderosas compañías, respaldadas por el Estado británico para asegurar sus inversiones respecto a posibles conflictos locales o con otras potencias.

«En el caso de Canarias los ingleses monopolizaron durante varias décadas el comercio del plátano y tomate. Una de las razones por la que surgió en 1922 el Sindicato Agrícola del Norte de Gran Canaria, al que en 1926 se une David J. Leacock, heredero de la propiedad que la familia tenía en la Isla», remata el investigador.

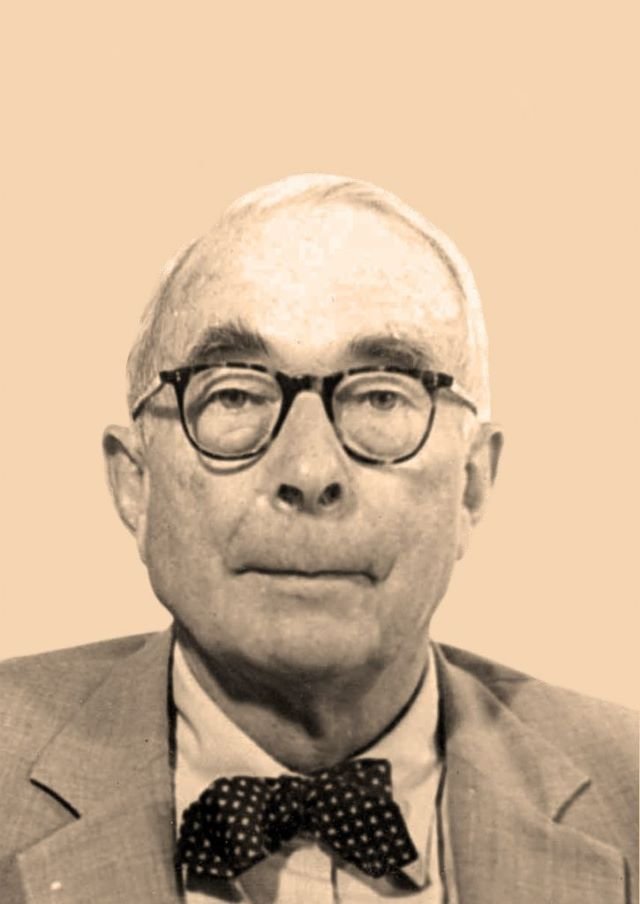

Por su parte, Augusto Álamo, coautor de la misma obra, evoca determinadas vivencias para explicar su dedicación intensa a este trabajo: «La curiosidad mía por conocer al personaje se remonta a los ya lejanos años 60 del pasado siglo. Cuando jovencito acompañaba a mi padre por las tardes en su comercio en Guía y veía pasar a un señor alto con sombrero blanco y corbata de pajarita en un Peugeot 404 furgoneta. Nos levantaba la mano en señal de saludo, siendo correspondido por mi padre con un ¡ahí va el hombre! Mi interés por saber más de aquella persona se acentúa cuando en el año 1980 lega al fallecer sus propiedades a once de sus más allegados trabajadores. Aquella curiosidad se convierte a partir de aquel momento en una necesidad, que se ve recompensada años después con este libro».

Augusto Álamo: «Mi interés por su figura se acentúa cuando fallece en 1980 y lega su patrimonio a once trabajadores»

Abunda en otro detalle significativo: «Cuando D.J. Leacock tiene que salir precipitadamente de Gran Canaria el 2 de agosto de 1936, ignoraba que no regresaría a ver su montaña hasta las navidades del año 1963. Es decir, 27 años después. Durante ese tiempo soportó un doloroso exilio en el que tuvo traumáticas añoranzas de su amada montaña, pero siempre mantuvo la ilusión por verla de nuevo. De ahí surgió el título editorial: El inglés que amaba la montaña.

Foto: Con Jessie Etchells, su primera esposa, David J. Leacock en su casa de Becerril de Guía/Archivo de la familia Leacock

Foto: Con Jessie Etchells, su primera esposa, David J. Leacock en su casa de Becerril de Guía/Archivo de la familia Leacock